Советские автожиры. Олимпиада по истории авиации и воздухоплавания. Автожир над линией Маннергейма

Стрекот, сопровождаемый нарастающим свистом, приближался - и боец весело кивнул выглянувшему из землянки старшине:

Ого! Конец теперь немцу, видно, комбайн на него направили!

Старшина недоуменно приподнял брови, прислушался - а потом в панике отчаянно завопил:

Атанда! Мясорубка летит!!- после чего, нырнув в землянку, выскочил оттуда с красным матерчатым свёртком в руках.

- Чего стоишь?, - закричал старшина замершему в удивлении бойцу - Помогай давай, а то не ровен час, опять окопы перепутает!

И красноармейцы мгновенно разложили на бруствере красный флаг.

А ещё через пару секунд над их головами пронеслась "мясорубка" - похожий на самолёт короткокрылый летательный аппарат со свистящим в ледяном воздухе винтом - но расположенным не как у всех самолётов, спереди - но ещё и сверху...

Впрочем, спереди винт тоже был- только гораздо меньших размеров, и вращался он значительно быстрее, сливаясь в прозрачный круг. А верхний винт крутился относительно неторопливо, так, что заметны были вращающиеся, как шнек у мясорубки, лопасти.

Но бойцы назвали этот летающий курьёз "мясорубкой" вовсе не из-за этого!

Пролетев над линией советских окопов- так низко, что наш пилот весело помахал бойцам рукой - пресловутая "мясорубка" заложила вираж над линией окопов немецких. И для начала дала залп шестью РС-82.

А потом выровнялась, и аккуратно следуя по линии вражеской траншеи, очень точно, не пролив зря ни капли, опорожнила на немецкие головы четыре столитровых канистры с самовоспламеняющейся жидкостью "КС". Причём верхний винт гнал горючую жидкость именно куда нужно, то есть строго вертикально вниз.

И на прощанье боевая русская машина ещё и причесала выскакивающих из пылающих окопов немцев из всех своих трёх пулемётов.

Сделав доброе дело, изделие завода имени товарища Ухтомского, единственный в своём классе, боевой бронированный автожир А7-3бис из Краснознамённого 74-того ШАП, детище молодого инженера товарища Камова, лихо развернулся в воздухе - на секунду практически остановившись и неподвижно зависнув- а потом стремглав, со скоростью 220 километров в час, скрылся за деревьями. Блеснув на прощание гордой карминной надписью "За ВКП(б)!"

Старшина вытер холодный пот со лба:

- Ух! Пронесло... Заправляться полетел! Тут, видно, где-то на полянке у него база. А чего ему, он с пенька взлетает... А ведь мог бы и перепутать!

Со стороны немецких окопов доносился аппетитный запах шашлыка. Там жарилось высококачественное арийское мясо.

Немцы назвали их «летающими комбайнами». Шутили. Над безобидным, хоть и живучим, корректрировщиком можно и посмеяться. Но когда два звена «комбайнов» подчистую убрали с поля батальон мотопехотной дивизии СС «Рейх», стало ясно, что шутки кончились.

АВТОЖИР и автогир, автожира, м. (от греч. autos — сам и gyros — круглый) (авиац.). Летательный аппарат тяжелее воздуха со звездообразно расположенными, свободно вращающимися крыльями, обладающий способностью спускаться почти вертикально. Автожир — дальний родственник вертолетов. Он тоже не имеет крыльев, которые заменяет ему воздушный винт (ротор). Но в отличии от вертолетов, ротор которых постоянно вращается двигателем, а угол наклона лопасти может меняться, ротор автожира не связан с двигателем, и является самовращающимся (auto-gyro), под действием набегающего потока воздуха. А угол наклона лопасти фиксированный.

Вертолет может зависнуть в воздухе, и взлетать вертикально, а автожир нет, так как ему для создания подъемной силы, необходимо, что бы ротор постоянно обдувался набегающим потоком. Автожиру нужная более-менее приличная полоса для взлета (50-100 метров), и минимальных размеров поляна для посадки (пробег до 7 метров). Для создания горизонтальной скорости, автожир использует толкающий винт. Если двигатель автожира выйдет из строя, он продолжает полет, неспешно парашютируя туда, кудавы его направляете.

Автожиры бывают разных конструкций, т. к. если не нарушать некоторых основных принципов аэродинамики, вкратце, летает почти все к чему приделаны: а) ротор, б) двигатель с тянущим винтом, в) руль направления и стабилизатор, и г) соблюдены требования по центровке в свободном полете.

Изобретён автожир испанским инженером Хуаном де ля Сиерва в 1922. Первый отечественный автожир КАСКР-1 был построен в 1929 инженером Н. И. Камовым и Н. К. Скржинским. Затем в ЦАГИ инженером A. M. Черёмухиным, В. А. Кузнецовым, И. П. Братухиным и другими создан А. «ЦАГИ 2-ЭА». Позже появились автожиры конструкции Кузнецова (А-4, -6, -8) и Скржинского (А-12).

В военных целях автожиры использовались для связи, разведки, корректировки артиллерийского огня. По свидетельству Камова, автожир его конструкции А-7 был впервые применён под Выборгом в советско-финляндской войне 1939-40.

«В начале Великой Отечественной войны 1941-43 по директиве Генштаба от 5.7.1941 была сформирована 1-я автожирная эскадрилья (акэ) в составе шести автожиров А-7-7А конструкции Камова, принявшая участие в боевых действиях в ходеТаллинской наступательной операции».

Автожиры военного назначения имелись также в армиях США, Франции, Великобритании, Германии и Японии, но ни в одной из этих стран широкого применения в период Второй Мировой войны не получили, хотя и применялись для различных военных надобностей.

БОЕВОЙ КРЫЛАТЫЙ АВТОЖИР А-7-3А.

А-7-ЗА — двухместный автожир, ближний разведчик и корректировщик. Ротор — несущий винт автожира — был трехлопастным. Каждая лопасть имела лонжерон из стальной трубы, деревянные нервюры и стрингеры. Задняя кромка изготавливалась из нержавеющей стали, носок обшивался фанерой, а вся лопасть — полотном. Лопасти подвешивались к втулке с помощью вертикального и горизонтального шарниров. Перед взлетом ротор раскручивался через механическую трансмиссию от двигателя, в системе трансмиссии имелась специальная муфта сцепления с гидравлическим приводом. В полете ротор развивал 200 об/мин. Фюзеляж состоял из центральной части, включавшей три отсека (баковый, кабину пилота, кабину наблюдателя), и из хвостовой балки. Конструкция фюзеляжа ферменная, из стальных труб. Обшивка в носовой части — дюралюминий, в хвостовой — полотно. Крыло состояло из центроплана с V-образными подкосами и консольных частей с элеронами. Крыло деревянное, с полотняной обшивкой. Консоли крыла и лопасти несущего винта могли складываться для упрощения хранения и транспортировки. Оперение металлическое с полотняной обшивкой. Шасси автожира трехколесное с носовым колесом. Колеса закрывались дюралюминиевыми обтекателями и снабжались гидравлическими тормозами. Силовая установка состояла из звездообразного двигателя воздушного охлаждения М-22 с винтом изменяемого на земле шага. Головки цилиндров закрывались кольцом Тауненда. Автожир вооружался тремя пулеметами ПВ-1 (один синхронный и два на турели). Радиооборудование, фотоустановка, электрооборудование, приборные доски примерно соответствовали самолету Р-5.

А-7-5А.

Аналогичен А-7-3А за исключением двигателя, вооружения и кабины. Силовая установка состояла из двух звездообразных двигателей воздушного охлаждения М-22 с трехлопостными соосными винтами изменяемого шага. Автожир вооружался пулеметом ДА на турели и двумя крупнокалиберными 12,7-мм пулеметами УБ в центроплане вне ометаемого тянущими винтами пространства. Радиооборудование, фотоустановка, электрооборудование, приборные доски примерно соответствовали самолету Су-2.

А-7-7А.

Дальнейшее развитие серии. Ротор — несущий винт автожира — стал четырехлопастным. Изменилась и компоновка. Мощное наступательное вооружение вызвало необходимость переместить силовую установку из двух М-25 с соосными трехлопостными толкающими винтами изменяемого шага в хвостовую часть фюзеляжа. Ротор получил механизм предварительной раскрутки с отбором мощности от основной силовой установки. Шасси автожира убирающиеся трехколесное с носовым колесом. Конструкция позволяла складывать лопасти по вертикальным шарнирам назад, что вместе с подъемными консолями было очень ценно при транспортировке А-7.

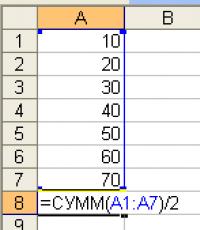

МодификацияА-7-7А

Диаметр несущего винта – 15,88 м

Размах крыла, м10.40

Высота, м3.88

Площадь крыла, м214.70

Масса, кг

пустого самолета2975

нормальная взлетная4485

Тип двигателя2х ПД М-25

Мощность, л.с.2 х 625

Максимальная скорость, км/ч355

Минимальная скорость, км/ч47

Практическая дальность, км1000

Боевая дальность, км500

Продолжительность полета, ч1.50

Максимальная скороподъемность, м/мин430

Практический потолок, м6100

Экипаж2

Вооружение:два автоматических 40-мм гранатомета Таубина, две 20-мм пушки ШВАК, два 12,7-ммУБТна турели.

Боевая нагрузка - 4 НУРС РС-82 или РС-132 и400 кг бомб.

А-7 остался последним летающим автожиром замечательного советского авиаконструктора Камова. Это был первый боевой автожир в мире и первый серийный винтокрылый аппарат в СССР, построенный на первом в нашей стране заводе для подобной техники. Именно с этих неказистых на вид аппаратов начиналось отечественное вертолетостроение. Очевидно, что без полетов А-7 не было бы сегодня таких боевых вертолетов как Ми-24, Ми-28 и Ка-50.

Большинство из людей, не имеющих прямого отношения к авиации, увидев это летательный аппарат в полете или стоящим на земле, скорее всего подумают: «Какой забавный маленький вертолетик! » — и сразу совершат ошибку. Внешним сходством, по сути, все и заканчивается. Дело в том, что для полета автожира и вертолета используются совершенно различные принципы.

Почему автожир летает

У вертолета подъемная и движущая сила создаются вращением несущего винта (одного или нескольких), постоянный привод на который передается от двигателя через сложную систему трансмиссии. Автомат перекоса изменяет плоскость вращающегося винта в нужном направлении, обеспечивая поступательное движение и маневрирование, регулируя скорость.

Рассказ о другом виде летательного аппарата сверхлегкой авиации — , читайте так же на нашем сайте.

Рассказ о мотопараплане и аэрошюте находится . Узнайте какие бывают аппараты с мягким крылом и тягой на двигателе.

Конструкция и принцип действия автожира совершенно иной, и, наверное, более схож даже с самолетом (планером, мотодельтапланом).

Конструкция и принцип действия автожира совершенно иной, и, наверное, более схож даже с самолетом (планером, мотодельтапланом).

Подъемная сила обеспечивается встречным потоком воздуха, а вот в роли крыла выступает свободно вращающийся винт (его принято называть ротором). Поступательное движение обеспечивается тянущим или толкающим усилием маршевого двигателя, расположенного, соответственно, впереди или сзади летательного аппарата. А что же придает вращение ротору – всего лишь встречный воздушный поток. Это явление называется авторотацией .

Вне всякого сомнения, принцип был подсказан самой природой. Можно обратить внимание на семена некоторых деревьев (клена, липы), которые снабжены своеобразным пропеллером. Созрев, высохнув и отделившись от ветки, они не падают вертикального вниз. Сопротивление воздуха раскручивает их «роторы», и семена могут достаточно длительное время планировать , улетая от родного дерева на очень значительные расстояния. Сила тяжести, конечно, берет свое, и приземление их неминуемо. Но в том то и состоит задача человеческого гения, чтобы найти средства управлять подобным полетом.

У автожира отбор мощности от двигателя на ротор производится только в самой начальной фазе полета, для придания ему необходимой для взлета частоты вращения. Далее – короткий разбег, подъем – и все, вступает в силу закон авторотации – ротор вращается совершенно самостоятельно, вплоть до полной посадки аппарата. Расположенный под определенным углом атаки, он и создает необходимую для полета подъемную силу.

История летательного аппарата

Первым, кто всерьез занялся исследованиями и практическим применением принципа авторотации, был испанский инженер-конструктор Хуан де ла Сиерва

. Начавшему заниматься самолетостроением на самой заре авиации, ему пришлось пережить катастрофу своего детища – трёхмоторного биплана, и он полностью переключился на совершенно не исследованный раздел воздухоплавания.

Первым, кто всерьез занялся исследованиями и практическим применением принципа авторотации, был испанский инженер-конструктор Хуан де ла Сиерва

. Начавшему заниматься самолетостроением на самой заре авиации, ему пришлось пережить катастрофу своего детища – трёхмоторного биплана, и он полностью переключился на совершенно не исследованный раздел воздухоплавания.

Им же был, после длительных испытаний в аэродинамической трубе, сформулирован и теоретически обоснован принцип авторотации. К 1919 году первая модель была разработана в чертежах, а в 1923 году автожир С-4 впервые поднялся в воздух . По конструкции это был обычный самолетный корпус, вместо крыльев оснащенный ротором. После ряда доработок был даже налажен небольшой серийный выпуск подобных аппаратов во Франции, Англии, США.

Практически параллельным курсом шли и советские авиаконструкторы. В специально созданном отделе особых конструкций (ООК) ЦАГИ велась разработка собственных автожиров. В итоге первый советский аппарат КАСКР-1 поднялся в воздух в 1929 году

.

Практически параллельным курсом шли и советские авиаконструкторы. В специально созданном отделе особых конструкций (ООК) ЦАГИ велась разработка собственных автожиров. В итоге первый советский аппарат КАСКР-1 поднялся в воздух в 1929 году

.

Разработан он был группой молодых инженеров, в состав которой входил Николай Ильич Камов , позже – выдающийся авиаконструктор вертолетов серии «Ка». Примечательно, что Камов, как правило, всегда принимал участие и в летных испытаниях своего детища.

КАСКР-2 был уже более доведенной и надежной машиной, что было продемонстрировано представительной правительственной комиссии на Ходынском аэродроме в мае 1931 года .

Дальнейшие изыскания и конструкторские доработки привели к созданию серийной модели, которая получила название Р-7 . Этот аппарат был создан по схеме крылатого автожира, что позволяло значительно снизить нагрузку на ротор, повысить скоростные качества.

Н.И. Камов не только разрабатывал и совершенствовал свой аппарат, но и постоянно искал ему практическое применение. Уже в те годы с автожиров Р-7 проводилось опыление сельскохозяйственных угодий .

Во время спасательной операции по снятию с льдины первой полярной экспедиции Папанина в 1938 году, на ледоколе «Ермак» стоял готовый к взлету Р-7. Хотя помощь подобной палубной авиации тогда не понадобилась, сам факт говорит о высокой надежности машины.

К сожалению, Вторая Мировая война прервала многие конструкторские начинания в этой области. Последовавшее позднее повальное увлечение вертолетной техникой отодвинуло автожиры на задний план.

Автожир воюет

Понятно, что в первой половине прошлого века, в это чрезвычайно милитаризованный период, любые новые разработки рассматривались в плоскости применения их для военных нужд. Не избежал этой участи и автожир.

Понятно, что в первой половине прошлого века, в это чрезвычайно милитаризованный период, любые новые разработки рассматривались в плоскости применения их для военных нужд. Не избежал этой участи и автожир.

Первой боевой винтокрылой машиной стал тот же Р-7 . Учитывая его способность поднимать в воздух полезную нагрузку в 750 кг, на него ставили 3 пулемета, фотоаппаратуру, средства связи и даже небольшой бомбовый комплект.

Боевая эскадрилья автожиров А-7-ЗА в составе 5 единиц принимала участие в боях на Ельнинском выступе . К сожалению, полное на тот момент господство противника в небе не дало возможности использовать эти тихоходные аппараты для настоящего ведения разведки днем – они использовались только в ночное время, в основном – для разбрасывания агитационных материалов над вражескими позициями. Знаменателен тот факт, что инженером эскадрильи был никто иной, как М.Л. Миль , будущий конструктор вертолетов серии «Ми» .

Использовали автожиры и наши противники. Специально для нужд подводного флота Германии был разработан безмоторный аппарат «Фокке-Ахгелис» ФА-330 , по сути – автожир-змей. Собирался он за считанные минуты, затем принудительно раскручивался ротор, и автожир взлетал на высоту до 220 метров, буксируемый идущей на полном ходу субмариной. Такая высота полета позволяла вести наблюдение в радиусе до 50 километров.

Смелые попытки были и у англичан. Готовясь к предстоящему вторжению в Северной Франции, они вообще планировали совместить автожир с боевым армейским джипом для десантирования с борта тяжелого бомбардировщика. Правда, даже после достаточно успешных испытаний, вопрос был снят.

Достоинства и недостатки автожира

Создателям автожира удалось решить массу вопросов безопасности и экономичности полетов, которые не удается воплотить на самолетах или вертолетах:

Создателям автожира удалось решить массу вопросов безопасности и экономичности полетов, которые не удается воплотить на самолетах или вертолетах:

- Потеря скорости, например, при выходе маршевого двигателя из строя, не приводит к сваливанию в «штопор».

- Авторотация ротора позволяет совершить мягкую посадку даже при полной потери поступательного движения. Кстати, это свойство используется и вертолетах – там предусмотрено включение режима авторотации в аварийных ситуациях.

- Малая длина взлетного разбега и площадки приземления.

- Малочувствителен к термическим потокам и турбулентности.

- Экономичен в эксплуатации, прост в постройке, производство его значительно дешевле.

- Управление автожиром намного проще, чем у самолетов или у вертолетов.

- Практически не боится ветра: 20 метров в секунду для него – нормальные условия.

Есть конечно, и ряд недостатков , над устранением которых постоянно работают конструкторы-энтузиасты:

- Существует вероятность «кувырка» при посадке, особенно у моделей со слабым хвостовым оперением.

- Не до конца исследовано явление, называющееся «мёртвая зона авторотации», приводящее к прекращению вращения ротора.

- Недопустимы полеты на автожире в условиях возможного оледенения – это может привести к выходу ротора из режима авторотации.

В целом же, преимущества значительно перевешивают недостатки , что позволяет отнести автожир к разряду самых безопасных летательных аппаратов.

Есть ли будущее?

Поклонники этого вида мини-авиации на подобный вопрос дружно отвечают, что «эра автожиров» только начинается. Интерес к ним возродился с новой силой, и сейчас во многих странах мира выпускаются серийные модели таких летательных аппаратов.

Поклонники этого вида мини-авиации на подобный вопрос дружно отвечают, что «эра автожиров» только начинается. Интерес к ним возродился с новой силой, и сейчас во многих странах мира выпускаются серийные модели таких летательных аппаратов.

По своей вместимости, скорости и даже расходу топлива автожир смело конкурирует с привычными легковыми автомобилями, превосходя их в своей многофункциональности и не привязанностью к дорогам.

Кроме чисто перевозочной функции, автожиры находят свое применение, выполняя задачи по патрулированию лесных массивов, морских побережий, гор, оживленных автострад, вполне могут применяться для проведения аэрофотосъёмок, видеозаписи или наблюдения.

Некоторые современные модели оснащаются механизмом «прыжкового» взлета, другие позволяют осуществить успешный взлет с места при наличии ветра более 8 км/час, что еще больше повышает функциональность автожиров.

Ведущим производителем на современном рынке таких аппаратов является немецкая компания «Autogyro» , выпускающая до 300 машин в год. Стараются не отстать и россияне – в нашей стране производят целый ряд серийных моделей: «Иркут» Иркутского авиазавода, «Твист» аэроклуба «Твистер-клуб», «Охотник» НПЦ «Аэро-Астра» и другие.

Число поклонников такого вида покорения неба постоянно растет.

Фотогалерея автожиров

АВТОЖИР ЦАГИ А-7

Первый опытный экземпляр

Проектирование двухместного автожира под двигатель М-22, предназначенного к службе в качестве разведчика и артиллерийского корректировщика, было начато Н. И. Камовым после перехода в ЦАГИ во второй половине 1931 г. Сложность поставленной перед конструктором задачи обусловила значительные сроки создания аппарата. Даже само название А-7 определилось не сразу – известно, что при включении его в план опытных разработок в конце 1933 г. автожир некоторое время фигурировал как разведчик Р-1.

В течение двух лет Камов прорабатывал три варианта, отличающихся компоновкой, схемой шасси и нагрузкой. Окончательный вариант, начатый постройкой в 1933 г., являлся двухместным автожиром крылатого типа, с двигателем воздушного охлаждения М-22 мощностью 480 л. с. и с тянущим воздушным винтом.

Фюзеляж А-7 ферменной конструкции, обшивка дюралевая, клепаная, в районе размещения экипажа боковые панели для удобства обслуживания сделаны съемными. Хвостовая часть заканчивалась вытянутым килем, снабженным рулем поворота. Горизонтальное оперение имело специальную профилированную щель, увеличивающую эффективность рулей высоты и способствующую сокращению разбега. Управление двойное, задняя ручка управления и педали съемные. Основной запас бензина в фюзеляжном топливном баке емкостью 400 л. Кроме того, на случай повреждения в боевых условиях основного бака имелся дополнительный бак емкостью 35 л, обеспечивающий продолжение полета в течение 25–30 минут.

Шасси трехколесное с передней стойкой. Такая схема улучшала взлетно – посадочные характеристики и снижала влияние неуправляемых разворотов при пробеге автожира. Основные колеса 800?150 мм, носовое колесо 470?210 м – все три колеса прикрыты обтекателями.

Крыло состояло из центроплана, укрепленного поддерживающими подкосами, и отъемных частей (консолей). Другим назначением крыльевых подкосов являлась передача усилий от шасси при грубых посадках с высокой вертикальной скоростью. Консольные части крыла складывались при транспортировке. Профиль поперечного сечения крыла МОС-27, угол отгиба крыльевых законцовок вверх составлял 35°.

Кабан крепления ротора первого опытного экземпляра трехстоечный, снабженный дополнительными расчалками в поперечной плоскости. На всех последующих образцах кабан крепления ротора двухстоечный, с размещением стоек в плоскости симметрии фюзеляжа. Трехлопастной ротор крепился к втулке с помощью горизонтальных и вертикальных шарниров. Как и крыло, в транспортном положении ротор складывался. Перед стартом ротор раскручивался от двигателя с помощью системы механического запуска. Этот же механизм работал как система механического торможения ротора после посадки при пробеге.

Автожир А-7 изначально предназначался для военного использования, поэтому проектировался с одним стреляющим вперед синхронным пулеметом ПВ-1 и спаркой пулеметов ДА на турели ТУР-6 у второго члена экипажа. Запас патронов в 12 магазинах, размещенных в специальном лотке в задней кабине.

Изготовление первого опытного экземпляра А-7 в цехе винтовых аппаратов (ЦВА) завода опытных конструкций (ЗОК) ЦАГИ закончили в апреле 1934 г. 3 мая автожир перевезли на Центральный аэродром г. Москвы, где началась подготовка к проведению испытаний. Поэтапно проверили работоспособность всех систем и механическую раскрутку ротора. 17 мая состоялись первая рулежка и небольшой полет в воздух. При последующем осмотре была обнаружена деформация задней кромки всех лопастей ротора. Лопасти расклепали и усилили дополнительными дюралевыми пластинками. 22 мая летчик Корзинщиков выполнил новый полет, после которого обнаружили заметную деформацию центроплана и подкосов. На этот раз автожир вернули на завод для переделок и ремонта.

Первый вариант ротора имел лопасти полностью металлической конструкции. В новом варианте лопастей лонжероны выполнили из стальных, хромомолибденовых труб, на которые установили деревянные нервюры с последующей обшивкой из фанеры и полотна. Кроме того на автожире усилили кабан ротора, центроплан, обшивку хвостовой части фюзеляжа.

После проведения указанных переделок А-7 вновь доставили на Центральный аэродром, где 20 сентября 1934 г. летчик – испытатель Корзинщиков выполнил на нем первый полет. Затем началась кропотливая доводка аппарата и устранение ненормальных явлений: отмечалась тряска ротора, вибрация хвостового оперения, дрожание ручки пилота, перегрев двигателя. С выпадением снега автожир оборудовали лыжами. 15 января на А-7 выполнил первый полет летчик Благин – тот самый, который спустя несколько месяцев стал виновником катастрофы гигантского самолета «Максим Горький».

14 февраля 1935 г. при определении максимальной скорости полета на А-7 началась сильная тряска, что заставило Корзинщикова немедленно совершить вынужденную посадку. При этом передняя лыжа попала в снежный бугор, аппарат встал на нос – были сломаны ротор, тянущий воздушный винт и левое крыло, повреждены шасси и стабилизатор.

Следующий полет Корзинщикова после ремонта, состоявшийся 4 мая 1935 г., выявил вибрации хвостового оперения. Для устранения явления на стабилизаторе установили дополнительные подкосы, а на рулях высоты весовые компенсаторы. Перегрев двигателя удалось снизить подбором нового горючего, установкой масляного радиатора и ограничением пользования форсированным газом. В летний период были проведены испытания на различных режимах, в разном диапазоне полетных центровок, что позволило зафиксировать основные характеристики нового автожира.

Испытания проходили с постепенным наращиванием успехов, это позволило с достаточной уверенностью продемонстрировать автожир на авиационном празднике в честь Дня авиации 18 августа 1935 г. Летал летчик К. К. Попов, впервые вылетевший на А-7 еще 7 июня. Автожир в ходе испытаний к тому времени выполнил 55 полетов и налетал 26 часов.

В период с 7 по 11 сентября 1935 г. первый опытный экземпляр проходил эксплуатационные испытания при 108–м артиллерийском полке в районе станции Фруктовая под Москвой. Впервые проводилось корректирование стрельбы артиллерии и осуществлялась радиосвязь с наземными войсками. В испытаниях участвовали: начальник бригады № 3 ООК ЦАГИ Н. И. Камов, летчик С. А. Корзинщиков, ведущий инженер А. И. Иванов, радиотехник С. А. Кустарев, борттехник Беляков. Автожир выполнил 6 полетов и провел в воздухе 5 часов 35 минут.

По состоянию на 9 декабря 1935 г. первый опытный экземпляр А-7 выполнил 80 полетов с общим налетом 34 часа 3 минуты.

После проведения дополнительных улучшений и установки вооружения А-7 осенью 1935 г. передали в НИИ ВВС для проведения государственных испытаний. Летали военный инженер 2 ранга Ивановский и летчик – наблюдатель капитан Цветков. Всего они выполнили 60 полетов с полетным временем 29 часов 17 минут.

В заключении по результатам испытаний отмечалось, что А-7 предназначается для решения задач связи, ближней разведки и корректировки артиллерийского огня в условиях отсутствия воздушного противника или при обеспечении истребительного прикрытия. Одновременно указывалось, что он является единственным автожиром, имеющим вооружение и боевое снаряжение. Во фронтовых условиях, при ближних перемещениях, А-7 предлагалось перевозить на своем шасси со сложенными лопастями и крыльями по дорогам шириной не менее 4 м.

Первый экземпляр А-7 на испытаниях в НИИ ВВС. Зима 1935/36 г.

Отработанная техника взлета автожира состояла в следующем:

Непосредственно перед взлетом несущий ротор раскручивался механическим стартером до 170–220 об/мин, затем механизм запуска отключался (рычаг отключения разместили на правом борту кабины) и пилот давал полный газ двигателю. Ручка управления сразу бралась немного на себя, чтобы разгрузить переднее колесо. При достижении скорости 50–55 км/ч со слегка опущенным хвостом ручка постепенно отдавалась вперед, чтобы лыжи или колеса слегка касались земли. Далее следовало набрать скорость 120–130 км/ч и производить набор высоты. При разбеге и взлете отмечалось стремление автожира к заворачиванию вправо – явление парировалось дачей левой педали. Испытатели оценивали взлет на А-7 как более сложный, чем на самолете.

А-7 с выливными приборами ВП в полете.

При наличии ветра 10–12 м/сек автожир мог зависать в воздухе, при ветре 8 м/сек хорошо парашютировал и мог опускаться почти вертикально.

К недостаткам А-7 отнесли следующее:

– большой разбег и пробег на посадке – в обоих случаях 60–70 м (8–9 секунд) вместо ожидаемых 35–40 м;

– недостаточный обзор из кабины пилота;

– вибрация хвостового оперения;

– подкосы кабана ротора мешают выбрасываться с парашютом.

Тем не менее общая оценка А-7, зафиксированная при утверждении отчета по испытаниям 20 июля 1936 г., была положительной, поэтому следовала рекомендация о постройке серии в количестве 10 экземпляров.

В период октября – ноября 1936 г. автожир поступил на полигон под Москвой, где испытывали распыление химикалий. В период с 28 августа по 17 октября 1937 г. на Ухтомском аэродроме под Москвой на первом опытном А-7 провели испытания махового движения лопастей ротора. Целью работы являлось накопление фактического материала для уточнения методов теоретического расчета махового движения лопастей. Исследованиями руководили Н. И. Камов и А. И. Иванов, летал Д. А. Кошиц, в обработке материалов принимал участие М. Л. Миль.

В сентябре 1938 г. А-7 осуществил самостоятельный перелет Москва – Луга – Москва протяженностью 1200 км за 11 часов 08 минут. с промежуточными посадками на аэродромах в Калинине и Ям – Едрово. В войсковых испытаниях автожира, проходивших под Лугой, принимали участие летчик Д. А. Кошиц, ведущий инженер И. Г. Карпун, борттехник Герасимов и моторист С. А. Трефилов. Командировка длилась 1,5 месяца, использование А-7 оценивалось положительно. После окончания испытаний Кошиц совершил перелет в Москву с одной промежуточной посадкой в Ям – Едрово. Всего автожир выполнил 17 полетов с общим налетом 11 часов 28 минут.

Из книги Утерянные победы советской авиации автора Маслов Михаил АлександровичЭкспериментальный автожир ЦАГИ 2-ЭА В конце 1929 г. в ЦАГИ помимо проектирования и совершенствования геликоптеров решили развивать и автожирное направление. Причиной тому стали заметные успехи автожиров Сиервы и вполне благоприятные первые опыты с аппаратом КАСКР

Из книги Авиация и космонавтика 2013 11 автораАвтожир ЦАГИ А-4 Вполне успешные испытания экспериментального ЦАГИ 2–ЭА позволяли надеяться на перспективность подобных аппаратов, поэтому в начале 1932 г. активно обсуждались новые проекты автожиров. Однако начальник ГУАП П. И. Баранов предложил на данном этапе пойти по

Из книги автораАвтожир ЦАГИ А-6 В начале 1932 г. в Отдел опытных конструкций ЦАГИ поступило задание ВВС на двухместный автожир с двигателем М-11, который мог использоваться для обучения и как средство связи. В период проектирования для обозначения аппарата использовалось обозначение С-1

Из книги автораАвтожир ЦАГИ А-7 Автожир А-7 относится к первому поколению советских автожиров, выполненных по «крылатой» схеме. Несмотря на данное обстоятельство, относящее его не к самым совершенным аппаратам, просуществовал А-7 достаточно долго.История этого автожира началась в 1931 г.

Из книги автораАвтожир ЦАГИ А-8 Предполагая дальнейшее практическое использование и значительный объем экспериментальных полетов, на этапе изготовления автожира А-6 приняли решение построить его в трех опытных экземплярах. Так как количество конструктивных изменений по ходу

Из книги автораАвтожир ЦАГИ А-9 По неизвестным автору причинам в первоначальный период создания автожиров (1931-33 гг.) порядковый номер «9» был пропущен и использовался спустя несколько лет для обозначения одного из последующих проектов. Под обозначением ЦАГИ А-9 значился эскизный

Из книги автораАвтожир ЦАГИ А-10 Впервые обозначение А-10 использовали в 1933 г. при проектировании шестиместного пассажирского автожира под двигатель М-22 мощностью 480 л. с. На стадии разработки эскизного проекта общее руководство работами осуществлял Н. К. Скржинский. Сама идея создать

Из книги автораАвтожир ЦАГИ А-12 В 1934 г. Отдел особых конструкций ЦАГИ занимался совершенствованием уже построенных автожиров, одновременно велась научно – исследовательская работа по поиску новых конструктивно – силовых схем и компоновок, достижению более высоких полетных данных.

Из книги автораАвтожир ЦАГИ А-14 Этот аппарат первоначально начинал строиться как А-6, затем начал летать как второй экземпляр А-8 – в конечном результате получил обозначение А-14. Автожир А-14 в процессе испытаний на лыжном шасси на аэродроме Ухтомка под Москвой. 16 января 1937 г.Он

Из книги автораАвтожир ЦАГИ А-15 Разработка эскизного проекта автожира А-15 началась в ООК ЦАГИ в конце 1935 г. Он предполагался как многоцелевой, военный аппарат для выполнения ближней разведки и корректирования артиллерийского огня. Рабочее проектирование, наблюдение за строительством

Из книги автораАвтожир Сиерва С-30 В период наиболее активного увлечения автожирами на территории Советского Союза отметился только один аппарат иностранной постройки – Сиерва С-30, построенный в Англии фирмой A. V. Roe по лицензии Cierva Autogiro Co Ltd. Означенный экземпляр был приобретен

Из книги автораАвтожир АК Этот аппарат, получивший обозначение АК (артиллерийский корректировщик), стал последним автожиром, разработанным Н. И. Камовым в довоенный период. В нем конструктор суммировал все наработки предыдущих лет, способные сделать АК самым совершенным аппаратом

Из книги автораАВТОЖИР ЦАГИ А-7 Первый опытный экземпляр Проектирование двухместного автожира под двигатель М-22, предназначенного к службе в качестве разведчика и артиллерийского корректировщика, было начато Н. И. Камовым после перехода в ЦАГИ во второй половине 1931 г. Сложность

Из книги автораСК (ЦАГИ СК, СК-1) Самолет СК проектировался в 26–м отделе ЦАГИ с 1938 г. как экспериментальный аппарат, предназначенный для достижения максимальных скоростей полета порядка 700–800 км/ч. Столь высокие значения с двигателем М-105 надеялись получить, прежде всего, за счет особо

Из книги автораЦАГИ ИС (ИС-ЦАГИ) Хотя экспериментальный СК во многом являлся прототипом истребителя, реальность его появления была весьма отдаленной, а перспективы неопределенны. Поэтому еще до окончания постройки первого опытного экземпляра СК в КБ ЦАГИ приступили к проектированию

Из книги автораЦАГИ 95 лет 1 декабря Центральному Аэрогидродинамическому Институту исполнится 95 лет.Созданный в 1918 г. под руководством Николая Егоровича Жуковского, ЦАГИ стал первым в мире научным институтом, в котором фундаментальные и прикладные исследования тесно сочетались с

Все началось с того что в начале 1938 г при эвакуации с дрейфующей льдины у Гренландии группы И. Д. Папанина ледоколом "Ермак" активно использовался сначала для поиска, потом для эвакуации автожир А-7.

Применение автожира не прошло не замеченным высшим руководством, хотя военные до сих пор сильно сомневались в боевой эффективности автожиров, успешное применение в спасении Папанинцев и поступающая информация о активных разработках автожиров за рубежом С-30 Mk II фирмой инженера Сиерва, Вейр W-3 и автожир австрийского конструктора Р. Хафнера, а также принятии на вооружение ВВС Франции лицензионной мод. С-30 под названием LeO С-30.

Принято решение о выпуске небольшой серии автожиров А-7бис из 20 штук к осени 39-го и проведения войсковых испытаний.

Отрицательное отношение руководства ВВС, не видящих больших преимуществ автожира перед традиционными самолетами, ставило крест на дальнейшем серийном производстве автожиров.

Начавшийся конфликт с Финляндией, заставил по-другому взглянуть на возможности винтокрылых машин. Сложные погодные условия низкая облачность сильный порывистый ветер отсутствие больших посадочных площадок сильно ограничивало применение традиционной авиации.

Высокая устойчивость к порывам ветра способность взлетать с пятачка, также высокий уровень подготовки пилотов, летавших в условиях низкой облачности буквально задевая колесами верхушки сосен, А-7бис стал спасением для многих наших раненых бойцов.

Автожиры применялись в качестве артиллерийских корректировщиков, ближних бомбардировщиков беря 4-е сотки, штурмовиков обстреливая из пулеметов и РС наземные цели, связного способного сесть вертикально а если хороший ветер то и взлететь, санитарного подвешивая два санитарных контейнера Гроховского под крыло.

Зафиксирован воздушный бой с истребителем Фокер D-XXI, в котором летчик В. М. Воронцов (бывший летчик истребитель) вовремя предупрежденный наблюдателем используя высокую горизонтальную маневренность автожира А-7, встретил самолет противника на встречном курсе и повредил его из синхронного пулемета ПВ-1.

Весной 40-го создается первый в СССР завод винтокрылых аппаратов на станции Ухтомская. Директором завода и главным конструктором назначили Камова, а его заместителем стал М. Л. Миль. В середине 1940 г. на заводе приступили к постройке пяти модернизированных автожиров А-7бис. Летчик Кошиц начал их испытания.

В середине марта 40-го года произвели демонстрацию автожира А-7бис руководству страны в главе с И. В. Сталиным.

Получилось уговорить на демонстрационный полет и посадку на территорию Московского кремля. Летчик Кошиц на минимальной скорости 60 км.ч. пролетел над территорией кремля эффектно развернулся практически вокруг колокольни Ивана Великого и произвел парашютирующую посадку на Ивановской площади напротив военной школы им. ВЦИК и с нее после небольшого пробега взлетел.

Демонстрационный полет произвел хорошее впечатление на Сталина.

ГКО приняло решение до ввода в строй Ухтомского завода создания участка производства автожиров на авиазаводе №1 (Москва).

На котором начали выпускать автожир А-7бис и учебный автожир А-7УТИ с сдвоенным управлением.

Весной 40-го Камов начал разработку модернизированного автожира А-7. На который установили авиадвигатель М-25Б, автомат перекоса, управление шагом НВ.

По опыту Финской усилили вооружение и защиту; установили 2-а синхронных ШКАСа и один турельным ШКАС, проектированный топливный бак, бронеспинку пилота.

Большая мощность двигателя позволила увеличить скорость до 250 км.ч. (больше не позволяла аэродинамическое сопротивление и прочность лопастей НВ), возросла грузоподъемность и скороподъемность,

Боевая нагрузка - вертикальный (прыжковый) взлет 600 кг: 4-е ФАБ-100 2-е ФАБ-500, 8 РО-132 (или РО-82). 2-е подвесной кассеты Г-61 (транспортных контейнера) Гроховского в которых можно было перевозить до 8-и человек, по 4-е в каждом.

Боевая нагрузка (взлет по самолетному) - 1000 кг:

Катастрофа опытного А-7М показала не доведенность и не надежность автомата перекоса от него вынуждены были отказаться.

В ноябре 40-го А-7М прошел полный цикл испытаний и был принят на вооружение.

Вновь формируемых мех. корпусах согласно штатного расписания предусмотрено, наличие отдельной эскадрильи автожиров.

И думал, что больше нет ничего такого примечательного в этом направлении, но ошибался. Смотрите какой интересный образец авиационной техники.

Автожир «КАСКР» был первым отечественным винтокрылым аппаратом, поднявшимся в воздух. С него началось советское автожиростроение, ставшее технической школой для последующего развития вертолетов.

Следующим летательным аппаратом Н.И. Камова стал автожир, получивший шифр А-7. Его разработка была начата в 1931 году в секции особых конструкций ЦАГИ. В этой уникальной машине были воплощены как идеи использования автожира, так и новые конструктивные решения. А-7 разрабатывался в первую очередь для использования в военных целях, по техническому заданию ВВС РККА в качестве корректировщика артиллерийского огня, связной машины и ближнего разведчика. Предусматривалось также его использование с кораблей ВМФ.

Давайте почитаем подробнее как развивалось данное направление …

М.Л. Миль, В.А. Кузнецов (четвертый слева) и Н.И. Камов среди военных перед отправкой А-7 на фронт

Для начала давайте разберемся, что такое автожир. Необычное какое то слово, да?

На самом деле ничего странного в этом слове нет. Просто оно имеет нерусское происхождение и образовано от греческих слов αύτός - сам и γύρος - круг. Название автожир чаще применяется в России. На западе более распространены названия гироплан, гирокоптер иротаплан

Но, вообщем-то, все эти названия достаточно близки и характеризуют принцип полета или точнее будет сказать принцип, с помощью которого этот интересный аппарат успешно держится в воздухе. Это принцип авторотации.

Вы о нем наверное знаете применительно к вертолету. Но для вертолета авторотация – режим аварийный. Вертолет может только снижаться на этом режиме с целью совершить по возможности безопасную посадку. А для автожира - это основной (и единственно возможный) режим полета.

Способный летать самостоятельно автожир

кроме свободного несущего винта имеет двигатель с толкающим или тянущим винтом, который обеспечивает аппарату горизонтальную тягу. При движении вперед как раз и создается встречный воздушный поток, обтекающий несущий винт определенным образом и заставляющий его авторотировать, то есть вращаться, создавая при этом подъемную силу. И именно поэтому зависать на месте (за исключением особых условий большого встречного ветра) или же подниматься строго вертикально подобно вертолету автожир, увы, не может.

Обтекание воздушным потоком несущего винта автожира.

Считается, таким образом, что автожир занимает промежуточное положение между самолетом и вертолетом. Для того, чтобы держаться в воздухе ему нужно движение вперед, но саму подъемную силу создает несущий винт, подобный вертолетному (только без двигателя).

Картина обтекания несущего винта у этих аппаратов отличается. Если у вертолета встречный воздушный поток поступает сверху, то у автожира снизу. Плоскость вращения винта при горизонтальном полете у автожира наклонена назад (у вертолета вперед). Картина обтекания лопастей при этом следующая….

Возникновение вращающей силы на лопасти винта.

Как уже было неоднократно (:-)) сказано при обтекании лопасти (или для простоты ее единичного профиля) образуется аэродинамическая сила, которую можно разложить на силу подъемную (нужную нам) и силу сопротивления (которая, конечно, мешает). Углы атаки (установки лопастей) для существования устойчивой авторотации должны быть в примерном диапазоне 0° - 6° градусов.

В этом диапазоне полная аэродинамическая сила немного наклонена к плоскости вращения лопасти, и ее проекция на эту плоскость как раз и дает нам силу F, которая действует на лопасть, заставляя ее двигаться (вращаться). То есть винт сохраняет устойчивое вращение, создавая при этом подъемную силу, удерживающую аппарат в воздухе.

Из рисунка видно, что чем меньше сопротивление Х, тем больше сила F, вращающая лопасть. То есть поверхность лопасти для хорошего результата должна быть достаточно чистой, или говоря аэродинамическим языком ламинарной

Первый советский автожир КАСКР-1.

А-7 - крылатый автожир с механической раскруткой несущего винта перед взлетом. Фюзеляж представлял собой ферменную конструкцию и имел две отдельные кабины, для летчика и наблюдателя. С целью улучшения обзора и углов обстрела задней нижней полусферы хвостовая часть фюзеляжа была сильно заужена, практически превращена в хвостовую балку, типичную для современных конструкций винтокрылых летательных аппаратов.

Низкорасположенное крыло складывалось вверх по разъему с центропланом, что в сочетании со складывающимися лопастями создавало удобство для перевозки и размещения в ангарах и на кораблях. Для улучшения управляемости на малых скоростях полета применили щелевые элероны и обратную щель на горизонтальном оперении. Трехопорное шасси с носовым колесом и дополнительной хвостовой опорой обеспечивало устойчивость разбега и горизонтальное положение несущего винта в момент его раскрутки и торможении, что уменьшало колебания лопастей относительно вертикальных шарниров. Шасси с носовой стойкой способствовало уменьшению разбега из-за меньшего сопротивления винта. Все опоры имели гидравлические амортизационные стойки. Была предусмотрена установка летательного аппарата на лыжи. Трехлопастный несущий винт автожира имел втулку с горизонтальными и вертикальными шарнирами.

Удачная компоновка автожира в части обеспечения приемлемой частотной характеристики и установка шасси с носовым колесом позволили в конструкции втулки обойтись без демпферов вертикальных шарниров, используя лишь небольшое подпружинивание лопастей в горизонтальной плоскости. В целом, втулка отличалась простотой, и в отчетах по испытаниям не было замечаний по ее работе. Лопасти автожира отличались тщательностью изготовления и балансировки. Механическая раскрутка несущего винта производилась с помощью трансмиссии, состоящей из двух валов - горизонтального и наклонного - и промежуточного редуктора.

При разработке автожира особое внимание уделялось аэродинамической форме планера. Применение обтекателей на стойках крепления кабана и самом кабане, капота для двигателя, обтекателей шасси предвосхитило достижение совершенных аэродинамических форм на современных вертолетах. Все это способствовало уменьшению общего сопротивления автожира, имеющего массу 2230 кг на А-7 был смонтирован мотор воздушного охлаждения М-22 мощностью 480 л.с. с тянущим винтом фиксированного шага.

Военный по назначению автожир имел необходимое вооружение, которое состояло из синхронного пулемета ПВ-1 и пулемета системы Дегтярева с 12 магазинами на задней турельной установке. Предусматривалась на этой турели установка также спарки пулеметов. Четыре точки подвески бомбового вооружения на А-7 были оборудованы механической и электрической системами сбрасывания. Впоследствии на автожире применялось и реактивное оружие. На А-7 устанавливались приемно-передающая станция 13СК-3, замененная в дальнейшем на РСИ-3. Для аэрофотосъемки монтировался фотоаппарат ПОТТЭ 1Б.

Построили три модификации автожира: А-7 - опытная машина; А-7бис опытная машина после доработок, отличающаяся от предшественницы увеличенным кабаном, улучшенной аэродинамикой и измененным оперением; А-7-3а - серийная машина, отличающаяся от А-7бис сниженной массой. Максимальная скорость ее составляла 219 км/ч, а длина разбега на взлете - 28 м.

Летные испытания винтокрыла А-7 начались летом 1934 года, а весной 1937 года они были продолжены уже на А-7бис. Проведенные испытания и последующая доводка автожира стали фундаментальной основой для последующего развития винтокрылых машин.

Зимой 1939 года началась война с Финляндией. Два автожира А-7 и А-7бис направлены на фронт для обеспечения корректировки стрельбы советской артиллерии. Пилотировали эти машины летчики-испытатели А. Ивановский и Д. Кошиц.

Во время подготовки материальной части и при пробных полетах на автожирах случались неполадки. На одном винтокрыле при вынужденной посадке повредили переднюю лыжу, на другой - в бортовой радиостанции пробило конденсатор. Инженер И. Карпун и механик А.Каганский устранили неисправности и подготовили машины к выполнению боевого задания. До завершения войны, когда прорвали линию Маннергейма и штурмом взяли Выборг, автожиры выполнили несколько разведывательных вылетов.

В начале 1939 года на заводе №156 заложили серию из пяти А-7бис. Четыре машины быстро облетали и предъявили заказчику. Но из-за отсутствия наземной радиостанции невозможно было оценить качество радиосвязи. Тогда заказчик проверил радиосвязь одновременно на всех автожирах, из которых один летал над аэродромом, другой уходил за его пределы, а два стояли на земле. Связь между всеми машинами была отличная, и они прошли приемку.

Пятый автожир значительно задержался в доработке, так как несколько раз при включении двигателя выходил из строя механизм раскрутки несущего винта. Причину нашли с трудом. Ею оказалось смещение на 0,2 мм направляющего стержня одной из 18 отжимных пружин. Автожир взлетел и был принят заказчиком.

С первого дня войны на заводе срочно начали готовить отряд из пяти А-7бис. Вскоре с Ухтомского аэродрома они поднялись и строем улетели на фронт. Далее они были направлены в Первую корректировочную эскадрилью ВВС. Эти машины участвовали в Великой Отечественной войне, выполняя возложенные задачи на Западном фронте под Смоленском.

В первом боевом вылете на фронте автожиры не были обстреляны немцами, так как те еще не знали, что это за машина (об этом рассказал взятый в плен немец). В следующий раз один из автожиров попал под обстрел, но противник бил с большим упреждением, неправильно оценивая скорость, а когда скорректировал огонь, автожир уже скрылся в облаках.

В ночных вылетах автожиры без звука планировали над гитлеровскими позициями, разбрасывая листовки. Сложность использования винтокрылых аппаратов на фронте состояла в их маскировке. Маскировать несущий винт было весьма проблематично. Положительным качеством же А-7бис была высокая живучесть. Один из автожиров попал под очередь крупнокалиберного пулемета. Машина была пробита во множестве мест. Пострадали фюзеляж, оперение, лопасти несущего винта. Наблюдатель был ранен в ноги, а летчик получил ранение в руку, но автожир сохранил управление и благополучно прилетел в расположение части.

В годы войны на автожирах А-7 велась корректировка огня артиллерии, а также был осуществлен ряд ночных вылетов за линию фронта в места дислокации отрядов партизан.

Имея временный перевес в технике, враг продвигался вглубь страны. На одном из участков наши воинские части попали в окружение - и план-приказ о выходе из окружения был доставлен им на автожире. Руководство завода автожира получило приказ срочно эвакуироваться из подмосковной Ухтомской на Урал, в поселок Билимбай. Там в здании церкви разместился сборочный цех и другие мастерские, а механический цех был оборудован в церковной пристройке. Там быстро приступили к ремонту А-7бис, вернувшихся после сражения под городом Ельней.

Машины вскоре были отремонтированы, и военные пилоты начали летные тренировки, соорудив посадочную площадку на льду пруда. Но однажды утром летчики обнаружили, что поверхность площадки вся покрыта прорубями. Выяснилось, что сотрудники ОКБ В.Ф. Болховитинова ночью рыбачили и испортили площадку.

Полеты продолжили с полянки, которую расчистили на сопке. Интересно, что заводской летчик хотел произвести посадку на новую площадку на своем По-2, но, изучив ее и подходы к ней, передумал, так как площадка даже для такого самолета оказалась слишком мала. Он был удивлен, что автожиры садятся на нее.

По окончанию тренировочных полетов, отряд в составе трех машин отправился в Москву. Винтокрылы загрузили на две платформы, а экипажи расположились в двух теплушках. Свыше двух недель машины добирались до станции назначения в город Люберцы. Когда эшелон доехал, то летно-технический состав не узнал свою территорию, так она была захламлена. Часть ее вскопали под огороды, другую заняли авторемонтные мастерские. Однако тренировочные полеты были продолжены.

Позднее два автожира отправили в Оренбург, в школу для подготовки летчиков-корректировщиков. Однако наладить эксплуатацию автожиров в школе не получилось из-за отсутствия пилотов-инструкторов, освоивших эти машины.

В довоенные годы решались также вопросы использования автожиров в народном хозяйстве. Зимой 1938 года винтокрыл А-7 на ледоколе «Ермак» участвовал в спасении группы И.Д. Папанина с дрейфующей арктической льдины. А весной 1941 года была отправлена экспедиция в предгорья Тянь-Шаня, там летчик-инженер В.А. Карпов на автожире успешно произвел опыление массивов плодовых деревьев.

В развитии винтокрылых летательных аппаратов автожиры А-7 сыграли важную роль. В частности, на них впервые, и именно в Советском Союзе, была доказана возможность и целесообразность использования автожиров в военных целях для осуществления разведки, связи, корректировки артиллерийского огня и т.п. Также полностью оправдало себя их применение в сельском хозяйстве. Накопленный опыт практической эксплуатации А-7 включал в себя обучение летного состава, техническое обслуживание, эксплуатацию в боевом подразделении и проведение ремонтно-восстановительных работ.

Автожир А-7 так и остался самым крупным и скоростным из всех серийных автожиров в мире. В 1940 году камовцы начали проектирование автожира АК. Он разрабатывался по тактико-техническим требованиям ВВС РККА как мобильный артиллерийский наблюдательный пункт для установления координат местоположения невидимых с поверхности земли целей и корректировки артиллерийского огня различными методами. Предусматривалась транспортировка автожира на прицепе грузовика вслед за боевыми колонами. Перевод из транспортного положения в боевое не должен был превышать 15 мин.

Летательный аппарат прорабатывался в двух вариантах: автожира-геликоптера и автожира с прыжковым взлетом. Первый вариант представлял собой одновинтовой вертолет с компенсацией реактивного момента несущего винта с помощью рулевых поверхностей, использующих энергию струи воздуха, отбрасываемой толкающим винтом и частично несущим. Конструктивно это предполагалось выполнить в виде вертикального хвостового оперения, имеющего три руля поворота с закрылками и предкрылками. Совершать вертикальный взлет, висение и разгон этот аппарат должен был по вертолетному, и переходить в горизонтальном полете на автожирный режим - путем уменьшения общего шага несущего винта и отключения его от моторного привода.

В ЦАГИ провели исследования различных схем хвостового оперения, включавших закрылки и предкрылки. При этом эффективность оценивалась при разных углах скольжения и в присутствии струи от несущего винта. В конце исследований, в июне 1940 года на режиме висения была получена боковая сила на вертикальном оперении, равная 0,7 от значения тяги несущего винта. Такая боковая сила на оперении позволяла создавать относительно центра тяжести аппарата управляющий момент, на 30% превышающий реактивный крутящий момент несущего винта. В варианте автожира-геликоптера распределение мощности двигателя между несущим и толкающим винтами обеспечивало статический потолок 2000 м.

Однако краткие сроки правительственного задания и отсутствие уверенности в том, что данный 30-процентный запас управляющего момента окажется достаточным для путевой управляемости, заставили отказаться от этого очень интересного варианта винтокрылого аппарата и выбрать более простой второй вариант автожира, взлетающего без разбега. Прыжковый взлет такого автожира выполнялся за счет использования кинетической энергии несущего винта путем увеличения общего шага винта, раскрученного до больших оборотов.

Аппарат АК представлял собой бескрылый двухместный автожир с двигателем АВ-6, имеющим взлетную мощность 240 л.с. Кабина экипажа с сиденьями летчика и наблюдателя, расположенными рядом, находилась в носовой части фюзеляжа, а двигатель с толкающим винтом - позади нее. Такая компоновка обеспечивала компактность конструкции, хороший обзор, удобства экипажу и лучшую центровку. Шасси - трехопорное, с носовым колесом, отлично зарекомендовавшее себя на автожирах А-7. Амортизационные стойки опор и тормоза - гидравлические. Развитое хвостовое оперение крепилось на легких подкосах из труб к стойкам шасси и кабану.

На автожире устанавливался трехлопастный толкающий винт изменяемого шага с металлическими лопастями. Наличие регулятора оборотов позволяло выполнять раскрутку несущего винта при высоких оборотах двигателя и малой тяге пропеллера. Малая тяга позволяла надежно удерживать машину на тормозах. Двигатель имел принудительное охлаждение от вентилятора.

Система механической раскрутки несущего винта включала в себя одноступенчатый редуктор на моторе из двух цилиндрических шестерен с упругой муфтой на выходе, короткий горизонтальный валик, центральный редуктор с двумя коническими шестернями и гидрофрикционной муфтой включения, вертикальный валик с двумя шарнирами Гука и верхний редуктор с двумя цилиндрическими шестернями. Общее передаточное число было 6,33:1. В большой шестерне верхнего редуктора располагался демпфер крутильных колебаний трансмиссии.

В пояснительной записке к эскизному проекту новый автожир давался в сравнении с наиболее выдающимся в тот период немецким двухместным самолетом короткого взлета Физелер Fi-156 «Шторх». Этот самолет использовался для аналогичных целей и имел также, как и АК, мотор мощностью 240 л.с. В таблице приведены некоторые сравнительные данные. Как видно из этих данных, автожир АК превосходил лучший мировой самолет, аналогичный по назначению, количеству экипажа и взлетной массе. В конструировании автожира АК принимали участие Н.Г. Русанович, М.Л. Миль Е.И. Ошибкин, А.М. Зейгман, А.В. Новиков и многие другие. К сожалению, постройка автожира из-за трудностей военного времени не была завершена.

Именно с этих неказистых и грубоватых внешне аппаратов начиналось наше вертолетостроение. Очевидно, что без полетов А-7 не было бы и таких известных боевых машин как Ми-24, Ка-28 и Ка-52.

источники

Кондратьев В. Предисловие к боевым винтокрылам. Автожир А-7 // Моделист-конструктор. 1987. №3. С.20-24.

Край И. Автожиры в немирном небе // Популярная механика. 2012. №8. С. 86-89.

Колов С. Первый в мире боевой автожир // Самолёты мира. 1996. №4. С. 8-11.

Морозов В. Опыт применения автожира А-7 // Крылья Родины. 2002. №10. С. 12-13. http://infoglaz.ru/?p=65351