Методы ценообразования затратный конкурентный ценностный. Методы ценообразования и ценовая политика предприятия. Дороже, но качественнее

Создание подводной лодки

является великим достижением человеческого разума и важным событием в истории создания и развития военной техники. Предназначение военной подводной лодки — действовать скрытно, невидимо, внезапно. В 1578 году англичанин Уильям Боурн впервые описал судно с воздухоподводящей трубкой, способное набирать и выпускать воду для изменения плавучести. Существовала ли такая лодка в действительности, неизвестно. Имеются сведения, что первую подводную лодку, обтянутую кожей, изготовил голландец К.ван Дреббель примерно в 1620 году, а король Яков I, якобы,  совершил даже прогулку в ней по Темзе. К сожалению, чертежей этой лодки не сохранилось. Первым подводным судном, получившем практическое применение, стала «Черепаха», изобретенная в 1776 году в США французским изобретателем Д. Бушнеллом. В США изобретатель был назван «отцом подводной лодки». Экипаж подводной лодки состоял из одного человека. Несмотря на примитивность, она уже имела такие элементы современной подводной лодки, как герметичный корпус и винтовой движитель (правда, с ручным движителем). На вооружении судна была 70-ти килограммовая мина, помещенная в специальном ящике под рулем. Погрузившись, в момент атаки лодка тайно подбиралась под киль вражеского судна и освобождала мину из ящика. Мина всплывала наверх, ударялась о киль судна, после чего взрывалась. Летом 1776 года в период войны США за независимость лодка провела удачную атаку против 50-пушечного английского фрегата «Орел».

совершил даже прогулку в ней по Темзе. К сожалению, чертежей этой лодки не сохранилось. Первым подводным судном, получившем практическое применение, стала «Черепаха», изобретенная в 1776 году в США французским изобретателем Д. Бушнеллом. В США изобретатель был назван «отцом подводной лодки». Экипаж подводной лодки состоял из одного человека. Несмотря на примитивность, она уже имела такие элементы современной подводной лодки, как герметичный корпус и винтовой движитель (правда, с ручным движителем). На вооружении судна была 70-ти килограммовая мина, помещенная в специальном ящике под рулем. Погрузившись, в момент атаки лодка тайно подбиралась под киль вражеского судна и освобождала мину из ящика. Мина всплывала наверх, ударялась о киль судна, после чего взрывалась. Летом 1776 года в период войны США за независимость лодка провела удачную атаку против 50-пушечного английского фрегата «Орел».

В 1800 году во Франции американец Фултон создал подводную лодку «Наутилус», напоминавшую по своей конструкции «Черепаху». Правда, вместо яйцеобразной формы с диаметром 2,5 м новая лодка имела сигарообразную обтекаемую форму при диаметре 2 м и длине 6,5 м, а команда состояла уже из 3 человек.  На борту «Наутилуса» был баллон со сжатым воздухом, благодаря чему экипаж мог находиться под водой несколько часов. Появление в 1860 году судна «Подводник» Буржуа и Брюна ознаменовало новый этап в создании подводных кораблей. Ее размеры были значительно больше предыдущих кораблей, ширина составляла 6 м, длина — 42,5 м, высота — 3 м, а водоизмещение — 420 т. Работающий на сжатом воздухе мотор позволял развивать на поверхности скорость около 9 км/ч, а под водой — 7 км/ч. Мина на «Подводнике» крепилась на конце 10-ти метрового стержня, который помещали на носу корвбля. Благодаря этой особенности атаковать противника теперь можно было на ходу. В период гражданской войны в США (1861—1865г.г.) южане применили подводные лодки «Давид», длина которых составляла 20 м, ширина — 3 м. Лодка имела руль погружения и паровой двигатель. В начале 1864 года такое судно протаранило корвет северян «Гузатаник», который стал первой жертвой подводной войны.

На борту «Наутилуса» был баллон со сжатым воздухом, благодаря чему экипаж мог находиться под водой несколько часов. Появление в 1860 году судна «Подводник» Буржуа и Брюна ознаменовало новый этап в создании подводных кораблей. Ее размеры были значительно больше предыдущих кораблей, ширина составляла 6 м, длина — 42,5 м, высота — 3 м, а водоизмещение — 420 т. Работающий на сжатом воздухе мотор позволял развивать на поверхности скорость около 9 км/ч, а под водой — 7 км/ч. Мина на «Подводнике» крепилась на конце 10-ти метрового стержня, который помещали на носу корвбля. Благодаря этой особенности атаковать противника теперь можно было на ходу. В период гражданской войны в США (1861—1865г.г.) южане применили подводные лодки «Давид», длина которых составляла 20 м, ширина — 3 м. Лодка имела руль погружения и паровой двигатель. В начале 1864 года такое судно протаранило корвет северян «Гузатаник», который стал первой жертвой подводной войны.

В 1879 г. русский изобретатель Джевецкий предложил свою модель подлодки, снабженную педальным двигателем, пневматическим и водяным насосами, а также перископом, чтобы вести наблюдение за поверхностью, когда лодка находится род водой. Лодка была снабжена миной с резиновыми присосками, которая при атаке крепилась к днищу вражеского корабля. Запал в мине поджигался с помощью тока от гальванической батарейки. В 1884 году изобретатель установил на лодке электродвигатель, работавший от аккумулятора. Лодка могла двигаться со скоростью 7 км/ч около 10 часов. Она стала первой серийной лодкой на вооружении России (всего их было 50). В 1884 году швед Норденфель установил на свою модель паровую машину и самодвижущуюся мину (торпеду). Первую торпеду изобрел англичанин Уайтхед со своим помощником австрийцем Люппи. Хотя первые испытания состоялись в 1864 году, конструкция торпед практически не изменилась до самой Первой мировой войны. Движение торпеды (подводной лодки в миниатюре) осуществлялось с помощью пневматического двигателя, срабатывавшего от сжатого воздуха из резервуара. В передней части торпеды был детонатор и заряд, а дальше — баллон со сжатым воздухом, двигатель и регулятор, винт и руль.

Запал в мине поджигался с помощью тока от гальванической батарейки. В 1884 году изобретатель установил на лодке электродвигатель, работавший от аккумулятора. Лодка могла двигаться со скоростью 7 км/ч около 10 часов. Она стала первой серийной лодкой на вооружении России (всего их было 50). В 1884 году швед Норденфель установил на свою модель паровую машину и самодвижущуюся мину (торпеду). Первую торпеду изобрел англичанин Уайтхед со своим помощником австрийцем Люппи. Хотя первые испытания состоялись в 1864 году, конструкция торпед практически не изменилась до самой Первой мировой войны. Движение торпеды (подводной лодки в миниатюре) осуществлялось с помощью пневматического двигателя, срабатывавшего от сжатого воздуха из резервуара. В передней части торпеды был детонатор и заряд, а дальше — баллон со сжатым воздухом, двигатель и регулятор, винт и руль.

В конце XIX в. Джон Холланд изобрел подлодку с бензиновым двигателем. Для движения под водой использовали электродвигатели, работавшие от аккумулятора. Впервые проект дизельной лодки разработал конструктор судостроительного завода в России Иван Бубнов в 1905 году.  Спуск дизельной лодки «Минога» на воду произошел в 1908 году. Длительное время эффективность подводных лодок была ограничена небольшой скоростью хода и небольшой длительностью нахождения под водой. Аккумуляторы быстро разряжались, чтобы их подзарядить от двигателей надводного хода, лодки должны были всплывать на поверхность. В годы второй мировой войны стали пользоваться шноркелем для непрерывной работы дизельных двигателей под водой. Современным атомным подводным лодкам не требуется воздух для силовых установок, они совершают длительные переходы под водой без дозаправки горючим, несут на борту баллистические ракеты средней дальности, оснащенные ядерными боеголовками. На борту могут быть торпеды с акустической наводкой, а также крылатые ракеты.

Спуск дизельной лодки «Минога» на воду произошел в 1908 году. Длительное время эффективность подводных лодок была ограничена небольшой скоростью хода и небольшой длительностью нахождения под водой. Аккумуляторы быстро разряжались, чтобы их подзарядить от двигателей надводного хода, лодки должны были всплывать на поверхность. В годы второй мировой войны стали пользоваться шноркелем для непрерывной работы дизельных двигателей под водой. Современным атомным подводным лодкам не требуется воздух для силовых установок, они совершают длительные переходы под водой без дозаправки горючим, несут на борту баллистические ракеты средней дальности, оснащенные ядерными боеголовками. На борту могут быть торпеды с акустической наводкой, а также крылатые ракеты.

Субмарина - это отдельный класс кораблей, которые способны погружаться на большие глубины и долгое время находиться под водой. Сегодня подлодки являются основным тактическим оружием морского флота любого государства. Главное их преимущество - скрытность. Это делает подводные лодки незаменимыми при военном положении.

История создания: начало

Впервые на вопрос о том, что такое субмарина, дал практический ответ Леонардо да Винчи. Он описал ее военно-тактические преимущества и долгое время работал над макетом аппарата, однако в итоге сжег все свои макеты, опасаясь за необратимые последствия.

В 1578 году английский ученый У. Боурн в своем докладе обозначил некий подводный корабль, который был замечен им в пучине Черного моря. Описанная субмарина - это не что иное, как первая подлодка, сделанная в Гренландии из кожи и тюленьих шкур. Судно обладало балластными цистернами, а в качестве навигатора выступала вытяжная труба. Такая подлодка не могла длительное время находиться под водой, однако уже тогда показывала удивительные результаты.

Официальный проект по созданию субмарин получил огласку только в 1620 году. Одобрение на строительство дал английский король Яков I. Конструировать подводное судно взялся голландский инженер К. Дреббель. Вскоре лодка была успешно испытана в Лондоне. Двигатели первого подводного корабля Великобритании работали на весельной тяге.

В России идею создания скрытого флота инициировал Однако с его смертью проект погиб в зародыше. В 1834 году появилась первая цельнометаллическая подводная субмарина. Ее изобретателем был русский инженер К. Шильдер. Движителем были гребные устройства. Испытания прошли успешно, а в конце года был осуществлен первый в мире запуск подводной ракеты.

Американский флот не мог стоять в стороне. В 1850-х стартовал проект под руководством Л. Ханли. Лодка управлялась из отдельного отсека. В качестве двигателя использовался большой винт, который раскручивался семью матросами. Наблюдение шло через небольшие выступы в корпусе. В 1864 году первое детище Ханли потопило корабль противника. Впоследствии подобными успехами могли похвастать Россия и Франция.

Во время Первой мировой субмарины оснащались дизельными и электрическими двигателями. В конструировании подлодок нового поколения главную роль сыграли русские инженеры. Во время войны в боевых действиях участвовало 600 глубоководных суден, которые в итоге потопили порядка 200 кораблей и эсминцев.

История создания: новая эра

К моменту начала Второй мировой больше всего подводных лодок было на балансе СССР (211 единиц). На втором месте стояла флотилия Италии - 115 субмарин. Далее располагались США, Франция, Британия, Япония и только затем Германия с 57 глубоководными суднами. Стоит отметить, что главной боевой единицей флота во время войны считалась именно субмарина. Это доказывает и тот факт, что СССР главенствовала на морской глади и под ней до конца Второй мировой. Виной всему были субмарины, которые потопили в общей сложности более 400 вражеских кораблей.

В то время подлодки могли погружаться до 150 метров, находясь под водой несколько часов. Средняя скорость составляла около 6 узлов. Революцию в подводной инженерии произвел известный ученый Вальтер. Он спроектировал обтекаемый корпус и двигатель, работающий на перекиси водорода. Это позволило подлодкам преодолеть скоростной барьер в 25 узлов.

Подводные лодки сегодня

Современная субмарина - это глубоководное судно, использующее атомные установки для получения необходимой энергии. Также подлодок выступают аккумуляторы, дизельные моторы, двигатели Стирлинга и прочие На данный момент такими боевыми единицами богаты флотилии 33 стран.

Еще в 1990-х на вооружении НАТО состояло 217 суден, включая ПЛАРБ и ПЛА. На тот период у России на балансе было чуть менее 100 единиц. В 2004 году РФ заказало в Италии создание малой подлодки неатомного типа. Проект получил название S1000. Тем не менее в 2014 году он был заморожен по обоюдному согласию.

Сегодня одними из самых быстрых и универсальных субмарин считаются водородные. Это глубоководные судна класса U-212, которые сравнительно недавно начали производиться в Германии. Такие лодки работают на основе водорода, за счет чего достигается максимальная бесшумность движения.

Классификация субмарин

Подлодки принято делить на группы относительно категорий:

1. По типу источника энергии: атомные, дизельные, парогазовые, топливные, водородные.

2. По предназначению: многоцелевые, стратегические, специализированные.

3. По габаритам: крейсерские, средние, малые.

4. По типу вооружения: торпедные, баллистические, ракетные, смешанные.

Самой распространенной глубоководной единицей является атомная субмарина. У этого типа подлодок есть своя классификация:

1. ПЛАРБ - атомные субмарины с баллистическим вооружением.

2. ПЛАРК - атомные подлодки с крылатыми ракетами.

3. МПЛАТРК - многоцелевые ракетно-торпедные субмарины, главным источником энергии на которых является атомный реактор.

4. ДПЛРК - дизельные подлодки с ракетным и торпедным вооружением.

Из экспериментальных видов можно выделить: летающую, крылатую и речную необитаемую субмарину.

Основы конструкции

Подводные лодки состоят из 2-х корпусов: легкого и прочного. Первый предназначен для придания кораблю улучшенных гидродинамических свойств, а второй - для защиты от большого давления воды. Прочный корпус монтируется из однако нередко встречаются и титановые сплавы.

На субмарине имеются специальные цистерны для управления дифферентом и балластом. Погружение осуществляется при помощи гидропланов. Всплытие определяется вытеснением воды сжатым воздухом из балластных цистерн. В движение судно приводят дизельные или атомные установки. Малые подлодки работают на аккумуляторах и электричестве. Для подзарядки используются специальные дизельные генераторы. В качестве двигателя используются

Виды вооружения

Целью является выполнение определенных задач:

Уничтожение боевых кораблей,

- ликвидация многоцелевых судов,

- разрушение стратегических объектов противника.

В зависимости от целей на субмаринах устанавливаются соответствующие виды вооружения: мины, торпеды, ракеты, артиллерийские установки, радиоэлектроника. Для обороны многие глубоководные корабли используют переносные зенитные комплексы.

Российские подлодки

Одними из последних на вооружение во поступили подводные корабли "Палтус". Строительство 24 единиц длилось около 20 лет, с 1982 года. Сегодня в распоряжении России находится 18 субмарин "Палтус". Лодки были построены в рамках проекта 877. Эти глубоководные корабли стали прототипами так называемых "Варшавянок".

В 2004 году на свет появилась подлодка нового поколения "Лада", работающая на электродизельной установке. Судно предназначено для уничтожения любых вражеских объектов. Эти субмарины России получили распространение благодаря минимальному уровню шумности. Из-за высокой стоимости проект быстро был свернут.

Главной ударной силой российской флотилии является атомная субмарина «Щука-Б». Проект продолжался более 20 лет вплоть до 2004 года. Сегодня подлодок такого типа на вооружении РФ находится 11 единиц. «Щука-Б» способна достигать скорости 33 узлов, погружаться на 600 м и находиться в автономном плавании до 100 суток. Вместимость - 73 человека. Строительство одной единицы обходилось казне около 785 млн. долларов.

Также в арсенале флота находятся такие атомные субмарины России, как «Акула», «Дельфин», «Барракуда», «Кальмар», «Антей» и другие.

Новейшие подлодки

В ближайшее время ВМФ России пополнится новыми единицами серии «Варшавянка». Это будут новейшие субмарины «Краснодар» и «Старый Оскол». Лодки поступят на вооружение во второй половине 2015 года. В доках находятся глубоководные корабли «Колпино» и «Великий Новгород», но их строительство закончится только к концу 2016 г. В результате на балансе Черноморского флота будет 6 единиц проекта «Варшавянка».

Представители этой серии предназначены для противодействия вражеским атакам, то есть для защиты морских баз, коммуникаций, побережья. Субмарины «Варшавянки» относят к типу бесшумных. Работают на электродизельном двигателе.

Длина такой подлодки составляет 74 м, а ширина - 10 м. Под водой корабль может достигать скорости в 20 узлов. Порог погружения - 300 м. Срок плавания - до 45 суток.

Пропавшие и затонувшие субмарины

До 1940-х годов подводные лодки то и дело терялись в пучине морей и океанов. Причинами этому были и недостатки конструкции, и оплошности командующего состава, и секретные военные действия противников.

После Второй мировой пропавшие субмарины исчисляются единицами. За последние 50 лет инженерия дошла до своего пика. С начала 1950-х подлодки уже не считались опасными для жизни экипажа, да и любой контакт с врагом сразу же фиксируется военной базой. Именно поэтому в последние десятилетия так мало потерявшихся подводных лодок.

Самыми известными пропавшими суднами считаются «Скорпион» (США), «Даккар» (Израиль) и «Минерва» (Франция). Примечательно, что все 3 затонувшие субмарины потерпели крушение при странных обстоятельствах в течение 2-х недель 1968 года. В отчетах обо всех 3 катастрофах упоминался неопознанный объект, после контакта с которым связь с экипажем была утеряна навсегда.

Всего же за последние 60 лет было официально зафиксировано 8 затонувших атомных подлодок, среди которых 6 российских и 2 американских. Первым было судно «Трешер» (США), на борту которого насчитывалось 129 человек. Катастрофа произошла в результате вражеской атаки в 1963 году. Весь экипаж погиб.

Самой нашумевшей и трагичной является судьба субмарины «Курск». Летом 2000 года из-за взрыва торпеды в первом отсеке судно опустилось на дно Баренцева море. В результате погибло 118 человек.

Субмарина конфедератов - первая в мире подводная лодка, успешно примененная в бою. February 8th, 2015

Летом 2000 года экспедиция во главе с Клайвом Касслером подняла со дна океана недалеко от города Северного Чарльстона в штате Южная Каролина затонувшую подводную лодку. Судно пошло ко дну в далеком 1864 году. Субмарина является уникальным устройством, так как это была первая в мире подводная лодка, успешно примененная в боевых действиях.

150 лет назад состоялась первая в истории успешная атака подводной лодки на боевой корабль. Во время Гражданской войны в США, 17 февраля 1864 года, субмарина конфедератов «Ханли», приводимая в движение вручную и вооруженная шестовой миной, пустила на дно Чарльстонской бухты паровой артиллерийский корвет северян «Хаусатоник». Сообщив успешной атаке, «Ханли» домой так и не вернулась. Таким образом, она стала и первой подводной лодкой, погибшей в сражении.

Давайте вспомним про это подробнее …

О причинах ее гибели спорят до сих пор, а организованная в 2000 году операция по подъему «Ханли» только добавила масла в огонь этих споров. Как гласят исторические первоисточники, H. L. Hunley, подводная лодка Конфедеративных Штатов Америки, была построена в 1863 году во время гражданской войны на средства частных предпринимателей и изобретателей Хораса Л. Ханли (его имя она и носила), Джеймса Мак Клинтока и Бакстера Уотсона. Вот как это было:

Первые достоверные сведения о субмаринах относятся к 1578 году, когда англичанин Уильям Боури опубликовал проект лодки, которую он собирался изготовить из кожи и дерева. Однако до дела руки у него так и не дошли. Так что его опередил обосновавшийся в Англии голландец Корнелиус ван Дреббель, который в 1620-1624 годах сконструировал и испытал три погружающихся судна собственной конструкции.

Во время войны американских колоний за независимость студент Иельского колледжа Дэвид Бушнелл построил одноместную субмарину «Тартл» («Черепаха»). На ней была предпринята попытка атаковать 64-пушечный английский корабль «Игл». Однако она закончилась неудачей - мину под корабль установить так и не удалось…

Проект субмарины Вильгельма Бауэра

В 1796 году уже известный нам Роберт Фултон представил свой проект субмарины «Наутилус», длиной более 6 м, оснащенной полым килем, который служил и балластной цистерной. Под водой лодка двигалась с помощью ручного привода на гребной винт, а в надводном положении могла использовать парус, который поднимался на складной мачте. Но его идеей никто так и не заинтересовался…

Удачливее оказался немец Вильгельм Бауэр. В 1848 году он построил и испытал стальную субмарину, длиной 7,5 м, с экипажем из двух человек, вручную вращавших винт. Но дальше экспериментов, входе которых была совершена сотня погружений, в том числе на рекордную тогда глубину 45 м, дело не пошло.

На практике подлодки попробовали использовать опять-таки американцы. Во время Гражданской войны между Севером и Югом порты южан были блокированы флотом северян. Южанам предстояло срочно найти какое-то средство, с помощью которого можно было бы пробить брешь в кольце блокады.

С этой целью инженеры из Нью-Орлеана Бакстер Вотсон и Джеймс Макклинток в 1862 году построили подводную лодку «Пайонир», длиной около Юм. Ее испытания проводили на озере Понтчарт-рейн, но довести до конца не успели. Когда войска северян приблизились к Нью-Орлеану, «Пайонир» пришлось просто затопить.

Новую субмарину, «Американский ныряльщик», пытались построить в Мобиле, куда перебрались оба инженера и финансист Г. Ханли. Их поддержал комендант города, генерал Маури, прикомандировав к ним инженеров из 21 -го Алабамского пехотного полка - Уильяма Александера и Джорджа Диксона. Однако и эта лодка утонула при испытаниях в результате протечки корпуса.

После гибели «Американского водолаза» Хорасу Ханли недоставало средств для строительства новой подводной лодки. Но тут появился некий мистер Сингер, фабрикант швейных машинок. На его деньги была учреждена каперская компания «Singer Submarine Corporation».

Мак-Клинток незамедлительно построил третью лодку. Чтобы облегчить и ускорить ее создание, он воспользовался старым паровым котлом. У него обрезали обе стороны и приклепали к получившемуся цилиндру заостренные оконечности. Размерения новой подводной лодки были таковы:

- длина 40 футов (12,2 м)

- ширина 3 фута 10 дюймов (I,I6 м)

- высота 4 фута (1,22 метра, вместе с башенками 1,75 м

- водоизмещение около 2 тонн

Называлась субмарина поначалу «Пионер-3″ («Пионер-2″, это «Американский ныряльщик»).

Лодку снабдили двумя входными люками. В носу и в корме разместили по одной балластной цистерне с наружными кранами. Цистерны сверху не закрывались, чтобы экипаж мог визуально следить за уровнем воды в них. Заполнялись они самотеком, после открытия забортных клапанов, осушались ручными помпами. Предельная глубина погружения составляла, по расчетам, 60 футов (18,3 м).

Семь или восемь человек вращали длинный коленчатый вал, занимавший три четверти длины корпуса, и через сальниковое уплотнение связанный с трехлопастным гребным винтом в корме. Максимальная скорость на испытаниях составила 2,5 узла (4,63 км/час). Литой съемный киль можно было отсоединить в случае необходимости (например, для аварийного всплытия).

Экипаж состоял из командира, семи — восьми «гребцов» и второго офицера, который заполнял либо опорожнял кормовую цистерну, а также вместе с матросами работал на гребном валу. Командир выполнял сразу три обязанности: через иллюминаторы в носовой башенке наблюдал за обстановкой и искал цель, управлял горизонтальными и вертикальными рулями, заливал и осушал носовую балластную цистерну. Второй офицер, располагавшийся возле кормовой башенки, по команде командира обслуживал кормовую балластную цистерну.

Для обеспечения экипажа свежим воздухом в подводном положении имелись два воздухозаборника высотой 4 фута (1,22 м), размещенные вплотную друг к другу, однако незначительный диаметр труб (1,5 дюйма, т.е. 3,78 см) и отсутствие принудительной вентиляции делали эти устройства почти бесполезными. Запас сжатого воздуха позволял находиться под водой в течение двух, двух с половиной часов. Теснота в лодке была невероятная, в случае аварии шансы моряков на спасения являлись минимальными.

Лодку закончили постройкой в начале июля. Командование конфедератов назначило ее командиром лейтенанта Джона Пайна, а экипаж набрали из добровольцев. Они начали осваивать технику. Уже 31 июля состоялась демонстрация возможностей субмарины. Буксируемой плавучей миной (90 фунтов черного пороха, т.е. 40,8 кг) удалось взорвать старую угольную шаланду.

Испытания показали, что для успешного применения такой мины требовалось перейти из позиционного положения в подводное не далее, чем в 200 ярдах (183 м) от цели, а глубина воды должна быть такой, чтобы субмарина могла пройти под килем атакуемого судна, буксируя мину на канате длиной 150 футов (45,7 м). Через 5-6 минут лодка всплывала за целью и в этот момент мина ударяла в днище атакуемого корабля. Но даже столь близкое расстояние не гарантировало успеха, т.к. канат имел свойство провисать под собственной тяжестью. Поэтому позже от этого оружия отказались. Вместо него к носу лодки прикрепили шест длиной 6 метров с медным цилиндром на конце. Он был начинен 70 фунтами (32 кг) черного пороха и снабжен несколькими контактными взрывателями. Тем временем северяне усилили морскую блокаду Чарлстуона. Поэтому конфедераты 12 августа доставили туда на двух железнодорожных платформах подводную лодку, укрытую от посторонних глаз брезентом и спустили на воду.

Но 29 августа 1863 г., после одного из учений, лодка внезапно затонула в тот момент, когда она возвращалась к причальной стенке форта Джонсон. По одной версии, проходивший мимо пароход развел волну, захлестнувшую открытый люк. По другой версии — командир, стоя в люке, случайно нажал рычаг заполнения балластной цистерны, в результате чего лодка ушла под воду с открытым люком. Спастись удалось лейтенанту Пайну, находившемуся в тот момент в переднем люке, и двум матросам. Пять человек погибли.

Лодку подняли через две недели (14 сентября) с глубины 42 фута (12,8 м) и привели в порядок. Тем временем Ханли, узнав о катастрофе, решил взять дело в свои руки. Он сам приехал в Чарлстуон, чтобы возглавить новый экипаж. Поднятая и отремонтированная субмарина.

11 октября под его командованием успешно имитировала на реке Купер атаку стоявшего на якоре парохода «Indian Chief» (Индейский вождь) Но спустя 4 дня вновь произошла катастрофа. Утром 15 октября во время очередного погружения лодка затонула. В 9.25 она отошла от причальной стенки и в 9.35 начала погружаться. Расстояние от причала оставляло всего лишь 500 ярдов (457 м).

Хорас Ханли находился на своем посту под закрытым передним люком. Второй офицер Томас Парк (сын совладельца завода, где построили эту лодку) находился под задним люком. Судя по материалам расследования, Парк не успел заполнить водой кормовую балластную цистерну одновременно с носовой, которую наполнял Ханли (возможно, что командир слишком поздно приказал Парку сделать это). В результате субмарина, продолжавшая двигаться вперед, внезапно получила значительный дифферент на нос и стремительно пошла вниз. Со всего размаха она вонзилась носом в дно под углом 35 градусов. Попытки экипажа всплыть оказались безуспешными. Вода из передней балластной цистерны разлилась в носовой части корпуса, а задняя цистерна не успела наполниться водой, так что откачивать было нечего. Мощность «живого мотора» являлась недостаточной для того, чтобы вытащить лодку из грунта задним ходом. Отвернуть заржавевшие болты, державшие съемный киль, обезумевшей от ужаса команде тоже не удалось.

Только через три недели водолазы нашли лодку на глубине 50 футов (15,2 м).

Когда паровой лебедкой ее вытащили на поверхность, то обнаружили, что внутреннее пространство в основном свободно от воды, и что команда погибла от удушья.

Одним из первых внутрь поднятой на берег лодки спустился военный комендант Чарлстоуона, генерал П. Бэригард.

Позднее он вспоминал:

«Зрелище было неописуемо ужасным. Изогнутые агонией люди сгрудились в кучу на дне. На лицах у всех застыло выражение отчаяния и смертельной муки. Некоторые держали в руках обгоревшие свечи. Ханли находился на своем посту. Правой рукой он упирался в крышку люка, словно пытался открыть его, в левой была зажата свеча» .

В конце ноября третьим по счету командиром невезучей субмарины стал пехотный лейтенант из 21-го Алабамского полка Джордж Диксон. Перед ним стояли две трудные задачи. Во-первых, набрать новый экипаж лодки, получившей широкую известность как «плавучий фоб» и «убивающая машина». Во-вторых, научиться управлять этой посудиной таким образом, чтобы она могла не только плавать, но и воевать. Что касается первой проблемы, решить ее помогли деньги.

Бизнес в Чарлстоуоне и его окрестностях погибал из-за блокады федерального флота. Поэтому местные предприниматели учредили солидный призовой фонд. Так, 100 тысяч долларов (2,5 миллиона по нынешнему курсу!) гарантировались экипажу миноносца («Давида» или «Ханли») за потопление броненосца »Новый Железнобокий» («New Ironsides»). Алчность победила страх. Желание стать подводниками выразили пять матросов парохода » Индейский Вождь» («Indian Chief»), еще три добровольца прибыли из Мобайла.

Со второй проблемой Диксон справился путем тщательного изучения на практике технических и эксплуатационных особенностей субмарины. Он тренировал экипаж на мелком месте, при этом прочный трос соединял лодку с паровой лебедкой на берегу, готовый вытащить ее по первому сигналу. За два месяца Диксон довел время пребывания под водой до двух с половиной часов. Наиболее целесообразная тактика ее применения выглядела следующим образом.

- Выйти на рубеж атаки в темное время суток, в позиционном положении.

- Избрать целью корабль, стоящий на якоре.

- Взять курс, перпендикулярный центральной части его борта, закрепить руль и погрузиться тогда, когда до него останется не более 300 ярдов (274 м).

- Бросить все силы людей на то, чтобы преодолеть это пространство одним рывком. Ударить шестовой миной в подводную часть корабля и немедленно дать задний ход.

Разумеется, вероятность того, что лодка погибнет вместе с жертвой, была велика, но ни на что другое столь примитивная субмарина просто не годилась. В начале февраля 1864 г. экипаж был готов к бою.

Лодке дали имя «Х. Л. Ханли» в честь погибшего капитана Ханли. Вечером 17 февраля 1864 г. субмарина наконец-то отправилась в свой первый боевой поход.

Приказ гласил:

«Пройти к выходу из гавани и потопить любое судно противника, которое встретится».

Увлекаемая отливом, она проскользнула между островами Салливан и Палм. В двух с половиной милях от берега стоял на якоре паровой корвет федералов «Хьюсатоник» водоизмещением 1964 тонны. Он дежурил у входа в канал, что ведет в Чарлстоунскую бухту. Глубина в этом месте составляла 28 футов (8.5 м). Корвет был спущен на воду в 1861 году, его размеры составляли 62 х 11,5 х 5 метров, а вооружение - 13 орудий, в том числе 5 крупнокалиберных.

Дальнейшие события очевидец описал следующим образом:

Борт «Канандагуа» («Canandaigua»),

Сэр, имею честь подать вам следующий рапорт об уничтожении корвета «Хьюсатоник» флота Соединенных Штатов миноноской мятежников в Чарлстоуне 17 числа сего месяца.

Около 8.45 вечера вахтенный офицер Кроссби заметил приблизительно в 330 футах впереди какой-то предмет, который двигался в воде. Он походил на доску, скользящую по поверхности и направлялся к кораблю. За две минуты этот объект.приблизился почти вплотную к судну. В течение этого времени была вытравлена цель, дан задний ход и все люди вызваны на боевые посты. Тотчас же миноноска ударила корабль со стороны правого борта перед грот-мачтой, на траверзе порохового погреба. Было невозможно поразить ее выстрелом из пушки. Взрыв последовал минуту спустя и корабль затонул, осев на корму и накренившись на левый борт.

Б ольшая часть экипажа спаслась на снастях и была подобрана шлюпками с »Канандагуа». Это судно пришло нам на помощь и спасло весь экипаж, за исключением лейтенанта Хэзелтайна, помощника капитана Маззея, квартирмейстера Джона Уильямса, канониров Томаса Паркера и Джона Уолша, которые погибли вместе с затонувшим кораблем.

Капитан Пиккеринг был тяжело ранен взрывом: он не может сам обратиться к вам с рапортом об утрате своего корабля.

С уважением, ваш покорный слуга Хиггинсон, лейтенант.

Марек Сарба. «Ханли перед отплытием». Холст, масло. 2010

Скорее всего все было так: вскоре после заката вечером 17 февраля 1864 года в доке недалеко от острова Салливанс восемь нанятых моряков забрались в лодку и отправились на задание. К носу лодки была пристроена шестиметровая стальная пика с закрепленным на ней пороховым зарядом. Возглавлял атаку лейтенант Джордж Диксон, за ним на деревянной скамье сидели семеро матросов, чьи мышцы приводили в движение ручной гребной винт подлодки.

Помещение для экипажа было всего лишь четыре фута в высоту и три с половиной фута в ширину. Двигательная установка «Ханли» состояла из коленчатого вала, проворачиваемого семью людьми и посредством цепи связанного с винтом. Большой маховик увеличивал КПД: пока экипаж работал, момент силы маховика помогал поддерживать скорость.

Когда команда начала вращать тяжелый железный коленвал, Диксон сверился с компасом и взял курс на паровой шлюп «Хаузатоник», стоявший на якоре в четырех милях от берега. План повстанцев состоял в том, чтобы подплыть в шести футах от поверхности к участнику блокады. Но для того, чтобы окончательно направить судно, Диксон должен был поднять его на поверхность ровно настолько, чтобы выглянуть через маленький передний иллюминатор - перископов как таковых тогда еще не было.

С борта «Хаузатоника» заметили у поверхности воды что-то странное, была объявлена боевая тревога. Со шлюпа открыли огонь, но лодка-торпеда была уже в так называемой мертвой зоне, слишком близко от шлюпа. Через две минуты субмарина «Ханли» вонзила свою пику в штирборт «Хаузатоника», прямо под ватерлинией. Когда подлодка дала задний ход, спусковой шнур заставил детонировать 135-фунтлвую пороховую бомбу, взорвав всю кормовую часть парового шлюпа. Дав задний ход, лодка отошла от шлюпа…

Корвет затонул. «Ханли» тоже не вернулась домой. Сначала предположили, что лодку втянул в пробоину поток хлынувшей воды, и она утонула вместе с кораблем. Однако, когда после войны корвет подняли, лодку в нем не обнаружили. Тем не менее, легенда о жертве, погубившей своего убийцу, более 100 лет кочевала из книги в книгу вплоть до недавнего времени.

Конечно, потопление «Хьюсатоника» не оказало особого влияния на ход войны. Однако оно сыграло очень важную роль в истории, доказав, что боевое применение подобного рода аппаратов в морской войне возможно. «Впервые в истории подводная лодка смогла потопить вражеский корабль, - писал не так давно в американской прессе Роберт Нейланд, глава отдела подводной археологии ВМС США. - «Ханли» для подводной войны - то же, что и самолет братьев Райт для авиации. Она изменила ход истории флота». Ну что ж, это правда.

Как правда и то, что после первой в истории победной подводной атаки «Ханли» пропала, и, как выяснилось через много лет, погибла. Подводники успели дать наблюдателям на берег условный сигнал фонарем. А потом пропали вместе с субмариной… Ее судьба и стала более чем на столетие одной из величайших загадок Гражданской войны в США.

Лишь в 1979 г. специалист по подводной археологии Марк Невелл и писатель Клив Касслер начали целенаправленные поиски. Изучив ряд документов, они пришли к выводу, что подводная лодка после успешной атаки направилась назад на базу и даже обменялась световыми сигналами с одним из фортов конфедератов. Однако по неизвестной причине после этого она потонула со всем экипажем, поэтому её и нет на месте гибели «Хьюсатоник». Искать лодку следует на пути, ведущем домой. Для поиска пропавшей субмарины были использованы магнитометр и гидролокатор. Предположение Невелла и Касслера оказалось верным, 13 августа 1994 г. экспедиция обнаружила аномалию в проливе Маффит, ведущем в гавань Чарлстоуона, примерно в 915 метрах от того места, где погиб «Хьюсатоник».. При дальнейшем обследовании она оказалась искомым объектом. «Ханли» лежала на фунте, на правом борту с креном 20-25 градусов, корпус был покрыт толстым слоем ракушек и водорослей. Песчаные наносы сыграли роль консерванта, благодаря чему лодка неплохо сохранилась.

В течение пяти лет после этого открытия команда археологов и инженеров составляла план подъема и сохранения подлодки. Поднимал субмарину Гражданской войны в другое столетие баржевый кран «Карлисса Б».

Подъем лодки в 2000 году потребовал героических усилий и 2,7 миллиона долларов. Девятнадцать водолазов трудились три месяца под водой, настолько мутной, что работать приходилось больше на ощупь, чем с помощью зрения. Используя ручные всасывающие драги, водолазы осторожно отсосали 25 тысяч кубических футов песка и ила - эквивалент 115 груженых самосвалов. Планируя подъем, инженеры разработали даже математическую модель корпуса и сил, которым он подвергнется.

«Ханли» лежит на морском дне

Поисковики, вообще-то, ожидали найти погибших подводников с признаками паники, сгрудившимися под люками, пытающимися выбраться, но этого не было. Каждый член экипажа был по-прежнему на своем посту…

По последним сведениям историкам наконец-то удалось раскрыть тайну исчезновения первой в мире подводной лодки, потопившей вражеский корабль во время боя. Вероятно, это было первое и последнее для неё сражение.

Полтора столетия спустя, после того, как корпус «Ханли» коснулся дна Атлантики у берегов Южной Каролины и 15 лет после подъёма остова из морской пучины, археологи завершили его всестороннее исследование.

Эксперты после подъема надеются разгадать тайну того, почему подводная лодка, приводимая в движение с помощью механической установки на мускульном приводе пошла ко дну 17 февраля 1864 года. Это было бурное время, полное человеческих трагедий. Шли последние годы Гражданской войны в США.

Это как разворачивать рождественский подарок после 15 лет томительного ожидания, — говорит Пол Мардикьян (Paul Mardikian), главный реставратор Общества друзей Ханли (Friends of the Hunley).

Долгое время место гибели лодки считалось неизвестным, пока в 1995 году её не обнаружила одна из экспедиций, предпринимавшихся на протяжении всех последних десятилетий. «Ханли» лежала на боку под слоем ила неподалёку от места потопления своей жертвы — «Хаусатоника».

Во многом это способствовало тому, что её стальной корпус, изготовленный из паровозного котла недурно сохранился. Годы пощадили подводного охотника. В 2000 году её подняли со дна и начался долгий процесс исследования, реставрации и последующей консервации этого археологического памятника.

За десятилетия пребывания в морской воде, весь остов и конструктивные элементы судна покрылись слоем песка, минеральных частиц, ила и наростами ржавчины, которые археологи называют конкрециями.

В мае прошлого года «Ханли» наконец-то была готова принять водные процедуры в растворе гидроксида натрия, дабы удалить все сторонние наросты и наслоения. Затем, в августе она прошла кропотливо проведённую вакуумную чистку.

К настоящему времени около 70% внешнего корпуса прошли такую обработку. Необработанными остались только те зоны, которые представляются интересными для антропологов. Это те места, где были обнаружены останки членов экипажа и их личные вещи.

Среди них были: шёлковые платки, которые повязывались вместо галстука; ботинки; монетки; форменные пуговицы; золотые часы и перстень с гравировкой, принадлежавшие капитану корабля; остатки трубки для курения, всё ещё набитой табаком; бутылки, латунная керосиновая лампа (фонарь); компас и ещё много чего другого.

Общество друзей «Ханли» — это общественная некоммерческая организация, главная цель которой, реставрация и сохранение этого исторического судна. В ходе своей работы, команда реставраторов из Клемсонского университета (Clemson University) уже успела сделать ряд интересных открытий. Так, например, после очистки одного из участков корпуса они нашли там клеймо «C.N». Как полагают эксперты, это может быть аббревиатура одного из сталелитейных заводов, на котором были изготовлены материалы корпуса.

Кроме того, как добавляет Пол Мардикьян, они нашли ещё ряд интересных вещей, которые могут пролить свет на тайну гибели подводного корабля.

Я бы соврал, если бы сказал, что все её тайны уже раскрыты. Думаю, что ещё слишком рано об этом говорить. Перед нами субмарина, которая зачаровывает. Она словно Энигма, полная секретов.

Лодка была вооружена шестовой миной, содержащей 41 кг чёрного пороха, и прикреплённой на длинный деревянный шест, установленный в носовой части судна.

Как говорит Пол, учёные постепенно будут собирать воедино все элементы большого пазла, чтобы в конце концов выяснить все обстоятельства того, что именно произошло с двенадцатиметровой подлодкой в ту роковую ночь.

По пришествию нескольких лет исследований, учёные пришли к выводу, что экипаж, вероятно, мог потерять сознание от воздействия гидроудара, когда заряд пороха сдетонировал где-то вдали от «Ханли». Среди прочих версий произошедшего, у экипажа мог закончится воздух до того, как лодка успела всплыть на поверхность или то, что она могла утонуть из-за плохо задраенного люка.

Вскоре после того как её подняли, археологи нашли первые останки членов экипажа, а также некоторые из их личных вещей. Прежде чем достать их оттуда, учёные должны были извлечь информацию из материальных следов, оставшихся на месте человеческой трагедии и которые представляют большой интерес для историков. Для этого они провели 3D-сканирование всех артефактов внутри субмарины.

В апреле 2004 года тысячи людей, многие из которых были одеты в серые мундиры армии Конфедерации, а некоторые в синюю форму армии северян прошли похоронным маршем от старой береговой батареи Чарльстона до кладбища Магнолия, отдавая дань павшим героям давно минувших дней.

Уже потом это назовут последним днём Конфедерации.

источники

http://www.clemson.edu/glimpse/wp-content/uploads/2012/10/Glimpse_fall2012lr.pdf

http://www.qwrt.ru/news/2763

http://www.anchich.narod.ru/podvodnie_lodki/hunley.htm

http://navycollection.narod.ru/battles/Civil_war_USA/Hunley/article.html

http://www.seapeace.ru/submarines/first/362.html

Давайте я вам еще что нибудь напомню про историю подводного флота: вот например и например . Вот вам . А вот знаменитый и , ну и знаменитые Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия -

Антонина Николаевна Гаврилова

Кандидат экономических наук, доцент; кафедра финансов и кредита экономического факультета Воронежского государственного университета

© Элитариум — Центр дистанционного образования

Одним из наиболее существенных факторов, определяющих эффективность деятельности предприятия, является ценовая политика на товарных рынках. Цены обеспечивают предприятию запланированную прибыль, конкурентоспособность продукции, спрос на нее. Через цены реализуются конечные коммерческие цели, определяется эффективность деятельности всех звеньев производственно-сбытовой структуры предприятия.

Если в цену продукции не заложен определенный уровень рентабельности, то на каждой последующей стадии кругооборота капитала предприятие будет обладать все меньшими денежными средствами, что в конечном итоге скажется и на объемах производства, и на финансовом состоянии предприятия. В то же время в условиях конкуренции иногда допустимо применять убыточные цены для завоевания новых рынков сбыта, вытеснения конкурирующих фирм и привлечения новых потребителей. Предприятие с целью внедрения на новые рынки иногда сознательно идет на снижение выручки от продаж продукции, чтобы в последующем компенсировать потери за счет переориентации спроса на свою продукцию.

Если на себестоимость продукции предприятие может влиять лишь в очень небольших пределах, поскольку гибкость предприятия ограничена, как правило, разбросом цен на сырье, материалы, полуфабрикаты и рабочую силу, а также внутренними резервами производства по снижению материалоемкости продукции, то цену реализации на свою продукцию предприятие может устанавливать в практически неограниченных пределах. Однако возможность установления неограниченной цены не влечет за собой обязательств потребителя приобретать продукцию предприятия за назначенную им цену. Таким образом, ценовая стратегия предприятия — суть решение дилеммы между высокой ценой реализации и большими объемами продаж. Попробуем рассмотреть различные варианты действия предприятия по установлению цен на реализуемую продукцию.

Стратегии ценообразования и управления ценами

Цена — единственный элемент традиционного маркетинга, обеспечивающий предприятию реальный доход. Рыночная цена не является независимой переменной, ее значение зависит от значения других элементов маркетинга, а также от уровня конкуренции на рынке и общего состояния экономики. Обычно другие элементы маркетинга также изменяются (например, при увеличении дифференциации продукции с целью максимально поднять цену или, как минимум, разницу между ценой и себестоимостью).

Основной задачей стратегии ценообразования в рыночной экономике становится получение максимальной прибыли при запланированном объеме продаж. Ценовая стратегия должна обеспечить долговременное удовлетворение нужд потребителей путем оптимального сочетания внутренней стратегии развития предприятия и параметров внешней среды в рамках долгосрочной маркетинговой стратегии.

Следовательно, при разработке ценовой стратегии каждое предприятие должно определить для себя ее главные цели, как, например, доведение до максимума выручки, цены, объемов реализации продукции или конкурентоспособности при обеспечении определенной рентабельности.

Структура ценовой стратегии состоит из стратегии ценообразования и стратегии управления ценами.

Стратегия ценообразования позволяет определить с позиций маркетинга уровень цен и предельные цены на отдельные группы продукции. Ценообразование всегда следует проводить с учетом номенклатуры и качества продукции, ее полезности, значимости и покупательной способности потребителей и цен конкурентов. В отдельных случаях следует учитывать и цены на продукцию-заменитель.

Стратегия управления ценами есть комплекс мер по поддержанию условных цен при фактическом их регулировании в соответствии с разнообразием и особенностями спроса, конкуренции на рынке.

Основные шаги разработки ценовой стратегии:

1. Анализ цен (включает получение ответов на следующие вопросы):

- определены ли ценовые нормы;

- учтена ли характеристика потребителя;

- обоснована ли дифференциация цен;

- учтена ли возможная тенденция изменения цен;

- достаточно ли ценовые нормы увязаны с другими маркетинговыми средствами;

- позволяют ли они участвовать в конкурентной борьбе;

- учтена ли гибкость спроса при установлении цены;

- учтена ли реакция конкурентов на цену данного вида продукции;

- соответствует ли цена имиджу продукции;

- учтен ли при установлении цены этап жизненного цикла продукции;

- правильно ли определены нормы скидок;

- предусматривается ли дифференциация цен (по регионам, категориям потребителей, временам года и др.);

- определение задач ценовой стратегии.

2. Установление целей и направлений ценообразования:

- цели ценообразования — прибыль, выручка, поддержание цен, противодействие конкуренции;

- направления ценообразования — по уровню цен, регулированию цен, системе скидок.

3. Окончательное принятие решения по ценовой стратегии .

На каждом типе рынков с учетом задач, стоящих перед предприятием и складывающейся конъюнктуры, ценообразованием могут быть решены следующие задачи:

- Обеспечение плановой нормы прибыли , гарантирующей конкурентоспособность и быструю реализацию продукции предприятия. Здесь надо быть достаточно осторожными, так как это может привести к тому, что цена перестанет играть положительную роль в маркетинге.

- Создание денежного запаса : если у предприятия есть проблемы со сбытом продукции, приток денег может быть важнее прибыли. Такое положение характерно сегодня для многих предприятий в отношении «живых» денег. Иногда стоимость имеющихся запасов такова, что их лучше продать по цене, равной или ниже себестоимости, чем хранить на складе в ожидании изменения конъюнктуры рынка. В отдельных случаях удержанием низких цен, когда завоевано твёрдое положение на рынке, можно сдерживать появление новых конкурентов (цены недостаточно высоки для покрытия расходов по организации нового производства для новичков).

- Обеспечение заданного объема продаж , когда ради удержания долговременной позиции на рынке и увеличения объемов реализации можно поступиться долей прибыли. Положительной считается ситуация, когда продукция одновременно имеет и качественные преимущества перед продукцией конкурентов. В этом случае после завоевания определенной доли рынка можно со временем и несколько увеличить цены. Крайней формой такой политики является «исключающее» ценообразование, когда цена на продукцию устанавливается настолько низкой, что приводит к уходу с рынка части конкурентов.

- Завоевание престижа : наиболее эффективный способ в случаях, когда потребитель затрудняется в определении разницы в качестве продукции конкурентов. Престижная цена соответственно должна принадлежать продукции, которая соответствующим образом рекламируется и продвигается на рынок.

- Полное использование производственных мощностей за счет «непикового» ценообразования. Эффективно там, где сложились высокие «установившиеся» и низкие «меняющиеся» цены, где спрос меняется с определенной периодичностью (например, природные ресурсы, транспорт и др.). Когда спрос низок, вместо того чтобы оставлять незагруженными производственные мощности, не окупая постоянной части стоимости, необходимо стимулировать спрос, оценивая продукцию более высоко, чем переменную составляющую спроса.

Проблема ценообразования занимает ключевое место в системе рыночных отношений. После проведения в России рыночных реформ предприятия в основном применяют свободные (рыночное) цены, величина которых определяется спросом и предложением. Они могут меняться на одну и ту же продукцию в зависимости от объема продаж или условий оплаты. Как правило, чем больший объем продаж приходится на одного потребителя, тем ниже отпускная цена единицы продукции.

Цены могут быть оптовыми (отпускными) и розничными. Рассмотрим их состав и структуру:

- Оптовая цена предприятия включает полную себестоимость продукции и прибыль предприятия. По оптовым ценам предприятия продукция реализуется другим предприятиям или торгово-сбытовым организациям.

- Оптовая цена промышленности включает оптовую цену предприятия, налог на добавленную стоимость и акцизы. По оптовой цене промышленности продукция реализуется за пределы данной отрасли. Если продукция реализуется через сбытовые организации и оптовые торговые базы, то в оптовую цену промышленности включается наценка для покрытия издержек и образования прибыли этих организаций.

- Розничная цена включает оптовую цену промышленности и торговую наценку (скидку). Если оптовые цены применяются преимущественно во внутрихозяйственном обороте, то по розничным ценам товары реализуются конечному потребителю — населению.

Уровень цен является важнейшим фактором, влияющим на выручку от продаж продукции и, следовательно, на величину прибыли.

Существенное значение имеют и условия продаж . Чем скорее наступает оплата в соответствии с заключенными договорами, тем быстрее предприятие способно вовлечь средства в хозяйственный оборот и получить дополнительные преимущества, а также снизить вероятность неплатежей. Поэтому реализация по сниженным ценам при условии предоплаты или оплаты по факту отгрузки для предприятия часто выглядит предпочтительнее, чем, например, отгрузка продукции по более высоким ценам, но на условиях отсрочки оплаты.

Методы ценообразования

Выделяют следующие этапы ценообразовательного процесса на предприятии:

- определение базовой цены, т.е. цены без скидок, наценок, транспортных, страховых, сервисных компонентов;

- определение цены с учетом вышеуказанных компонентов, скидок, наценок.

Применяются следующие основные методы расчета базовой цены, которые можно использовать изолированно или в различных комбинациях друг с другом:

1. Метод полных издержек, или метод Издержки плюс (Full Cost Pricing, Target Pricing, Cost Plus Pricing). К полной сумме затрат (постоянных и переменных) добавляют определенную сумму, соответствующую норме прибыли. Если за основу берется производственная себестоимость, то надбавка должна покрыть затраты по реализации и обеспечить прибыль. В любом случае в надбавку включаются перекладываемые на покупателя косвенные налоги и таможенные пошлины. Применяется на предприятиях с четко выраженной товарной дифференциацией для расчета цен по традиционным товарам, а также для установления цен на совершенно новые товары, не имеющие ценовых прецедентов. Этот метод наиболее эффективен при расчете цен на товары пониженной конкурентоспособности.

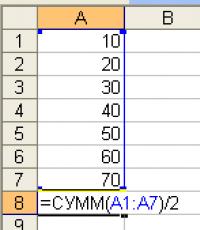

Пример. Предприятие по производству предметов домашнего обихода желает установить цену на новое изделие. Прогнозируемый годовой объем производства — 10000 единиц. Предположительно прямые затраты сырья и материалов на единицу изделия — 1000 руб. Прямые затраты труда на единицу изделия — 400 руб. Предприятие планирует сумму постоянных затрат 2000 тыс. руб. в год и надеется получить 4000 тыс. руб. прибыли. Рассчитать цену с использованием метода маржинальных издержек.

- Планируемая выручка от продаж после возмещения переменных затрат составит: 2000 + 4000 = 6000 тыс. руб.

- Желательный результат от продаж после возмещения переменных затрат на единицу изделия: 6000000 / 10000 = 600 руб.

- Совокупные переменные затраты на единицу изделия: 400 + 1000 = 1400 руб.

- Цена (переменные затраты на единицу изделия + желательный результат от продаж после возмещения переменных затрат на единицу изделия): 600 + 1400 = 2000 руб.

2. Метод стоимости изготовления (Conversion Cost Pricing). Полную сумму затрат на покупное сырье, материалы, полуфабрикаты увеличивают на процент, соответствующий собственному вкладу предприятия в наращивание стоимости товара. Метод не применим для ценовых решений на длительную перспективу; не заменяет, а дополняет метод полных издержек. Он применяется в специфических условиях и случаях принятия решений:

- о наращивании массы прибыли за счет наращивания объема производства;

- об отказе или продолжении конкурентной борьбы;

- об изменении ассортиментной политики при определении наиболее и наименее рентабельных изделий;

- по одноразовым (индивидуальным, немассовым) заказам.

3. Метод маржинальных издержек (Direct Costing System) предполагает увеличение переменных затрат в расчете на единицу продукции на процент, покрывающий затраты и обеспечивающий достаточную норму прибыли. Обеспечиваются более широкие возможности ценообразования: полное покрытие постоянных затрат и максимизация прибыли.

4. Метод рентабельности инвестиций (Return on Investment Pricing) основан на том, что проект должен обеспечивать рентабельность не ниже стоимости заемных средств. К суммарным затратам на единицу продукции добавляется сумма процентов за кредит. Единственный метод, учитывающий платность финансовых ресурсов, необходимых для производства и реализации товара. Подходит для предприятий с широким ассортиментом изделий, каждое из которых требует своих переменных затрат. Годится как для традиционно производимых товаров с устоявшейся рыночной ценой, так и для новых изделий. Применяется успешно при принятии решений о величине объема производства нового для предприятия товара.

Пример. Предприятие устанавливает цену на новое изделие. Прогнозируемый годовой объем производства — 40000 ед., предполагаемые переменные затраты на единицу изделия — 35 руб. Общая сумма постоянных затрат — 700000 руб. Проект потребует дополнительного финансирования (кредита) в размере 1000000 руб. под 17% годовых. Рассчитать цену с применением метода рентабельности инвестиций.

- Переменные затраты на единицу 35 руб. Постоянные затраты на единицу изделия: 700000 / 40000 = 17,5 руб.

- Суммарные затраты на единицу изделия: 35 + 17,5 = 52,5 руб.

- Желательная прибыль составит: (1000000 × 0,17) / 40000 = 4,25 руб./ед. (не ниже).

- Минимально допустимая цена изделия: 35 + 17,5 + 4,25 = 56,75 руб.

5. Методы маркетинговых оценок (Pricing based on Market Considerations). Предприятие старается выяснить цену, по которой покупатель определенно берет товар. Цены ориентированы на повышение конкурентоспособности товара, а не на удовлетворение потребности предприятия в финансовых ресурсах для покрытия затрат.

Пример. Эластичность спроса от цен на продукцию предприятия равна 1,75.

1. Определить последствия снижения цены на 1 руб., если до этого снижения объем реализации составлял 10000 изделий по цене 17,5 руб., а общие затраты были равны 100000 руб. (в том числе постоянные — 20 тыс. руб.) на весь объем производства.

Выручка от продаж до изменения цены: 17,5 × 10000 = 175000 руб.

Прибыль до изменения цены: 175000 - 100000 = 75000 руб.

Объем реализации после снижения цены: 10000 × (1,75 × 1/17,5) + 10000 = 11000 ед.

Выручка от продаж после снижения цены: 16,5 × 11000 = 181500 руб.

Общие издержки на производство и реализацию продукции после снижения цены:

- постоянные издержки: 20000 руб.;

- переменные издержки: (100000 - 20000)/10000) × 11000 = 88000 руб.

- общие издержки: 20000 + 88000 = 108 000 руб.

Прибыль после снижения цены: 181500 - 108000 = 73500 руб.

Таким образом, снижение цены привело к потере прибыли на сумму 1500 руб.: 75000 - 73500 = 1500 руб.

2. Определить, выгодно ли предприятию снижение цены на 1 руб./ед., если уровень постоянных издержек составлял 50% от общих расходов.

Издержки после снижения цены при новом уровне постоянных издержек в структуре себестоимости:

- постоянные издержки: 100000 × 0,50 = 50000 руб.;

- переменные издержки: (100000 - 50000)/10000) × 11000 = 55000 руб.

- общие издержки: 50000 + 55000 = 105000 руб.

Прибыль после снижения цены: 181500 - 105000 = 76500 руб.

Таким образом, снижение цены выгодно, поскольку приводит к получению дополнительной прибыли в сумме 1500 руб.: 76500 - 75000 = 1500 руб.

Каждой организации важно правильно установить стоимость того, что она предлагает. Для этой цели используются различные методы ценообразования, позволяющие наиболее точно определить цену на товары и услуги.

Базовые принципы ценообразования

Базовые принципы – это правила формирования стоимости товара, которые будут действовать при любом используемом методе:

- Цены приближены к затратам труда при производстве.

- Стоимость должна быть такой, чтобы доход предприятия обеспечивал нормальные условия производства.

- При установлении цен нужно ориентироваться на комплексные показатели: уровень спроса, предложения конкурентов, соотношения мировых расценок.

При расчетах во внимание принимаются характеристики продукции и ее качества.

Метод полных издержек

Метод полных издержек используется наиболее часто. Предполагает прибавление к себестоимости единицы товара надбавки. Размер последней зависит от установленного уровня прибыли, характерного для конкретного производства. Надбавка включает в себя следующие составляющие:

- Прибыль предприятия.

- Прочие налоги.

- Различные пошлины.

Главное преимущество метода – простота. Однако при расчетах применяется надбавка в твердой форме, а потому результат не всегда получается точным. Такое ценообразование не учитывает всех факторов изменения стоимости на товар: цены конкурентов на аналогичные продукты и текущий спрос.

Рассмотрим преимущества метода:

- Большинство крупных производств знают больше о своих издержках, чем о спросе на продукцию, а потому данный метод будет очень удобным.

- Это наиболее оптимальный вариант для расчета цен на продукцию, спрос на которую остается стабильным.

- Метод применяется большинством предприятий, в том числе конкурентами, что обеспечивает приблизительно одинаковые цены на линейку продукции. Это снижает конкуренцию по фактору стоимости.

У метода есть и минусы:

- Потребители могут не покупать товар по вычисленной стоимости, так как при расчетах не принимаются во внимание иные показатели: спрос и действия конкурентов.

- Это метод, в котором играют роль расходы по управлению компанией, а не траты по производству, что делает его условным и необъективным при нахождении показателей вклада товара в доход организации.

Метод обычно используется крупными пищевыми предприятиями. Он оптимален при реализации товара с низкой конкурентоспособностью. Это продукты массового спроса, которые покупаются всегда: хлеб, молоко и т.д.

Пример

Компания занимается продажей стульев. Планируемый охват производства в год – 10 000 штук стульев. Затраты сырья на единицу товара равны тысяче рублей, прямые затраты труда составляют 400 рублей. Планируемый объем ежегодных расходов – 2 000 000 рублей, доходов – 4 000 000 рублей. Проводятся следующие расчеты:

- 2 000 000 + 4 000 000 = 6 миллионов руб.

- 6 миллионов/10 000 = 600 руб.

- 400 + 1 000 = 1 400 руб.

- 600 + 1 400 = 2 000 руб.

2 000 рублей – это оптимальная цена на один стул.

Метод рентабельности инвестиций

Метод рентабельности инвестиций позволяет принимать в расчет платность денежных ресурсов. Основа его – издержки. Метод оптимален для предприятий с большим ассортиментом товара. Он позволяет снизить за счет эффективного применения имеющихся ресурсов, а также повысить прибыль путем увеличения производимой продукции. Однако метод применяется довольно редко, что обусловлено трудоемкими расчетами.

Пример

Планируемый объем производства составляет 40 тысяч единиц, переменные затраты на один продукт – 35 рублей. Общий объем постоянных расходов – 700 000 рублей. Для налаживания производства берется кредит в размере миллиона рублей под 17% годовых. Производятся следующие расчеты:

- 700 тысяч/40 тысяч – 17,5 руб. (постоянные траты на единицу).

- 35 + 17,5 = 52,5 руб. (суммарные траты).

- (Миллион * 0,17) / 40 тысяч = 4,25 руб./единица.

- 35 + 17,5 + 4,25 = 56,75 руб.

Последний показатель – минимальная стоимость изделия, при которой предприятие будет получать доход, а также сохранит свою кредитоспособность.

Метод маркетинговых оценок

Суть метода маркетинговых оценок – предварительное определение стоимости, по которой потребитель будет покупать товар. Основа расчетов – рост продаж и повышение конкурентоспособности продукции, а не покрытие затрат производства.

Пример

Эластичность спроса составляет 1,75. Перед руководителем стоит задача: просчитать последствия понижения стоимости на рубль. На данный момент реализуется 10 000 штук товара по стоимости 17,5. Общие траты составляют 100 000 рублей (из них постоянные в размере 20 000 рублей). Проводятся следующие расчеты:

- 17,5 * 100 000 = 175 000 руб. (выручка).

- 175 000 – 100 000 = 75 000 руб. (прибыль).

- 10 000 * (1,75 * 1/17,5) + 10 000 = 11 000 штук (масштаб реализации).

Затем рассчитываются показатели после того, как стоимость была снижена:

- 16,5 * 11 000 = 181 500 руб. (выручка).

- Постоянные издержки: 20 000 руб.

- Переменные: (100 000 – 20 000)/10 000) * 11 тысяч = 88 000 руб.

- Общие: 20 000 + 88 000 = 108 000 руб.

- 181 500 – 108 000 = 73 500 руб.

Уменьшение цен спровоцировало потерю прибыли в размере 1 500 рублей (75 000 – 73 500).

Иные методы ценообразования

Существует очень много методов ценообразования. Изложенные выше – основные и наиболее часто используемые. Однако существует множество других способов:

- Метод закрытых торгов . На закрытых торгах заказ получает тот, кто установил наиболее низкую стоимость. Данный принцип влияет на ценообразование. Подрядчик должен установить минимальную стоимость, при которой доходы обеспечат функционирование компании.

- Метод «снятия сливок». Обычно используется при формировании стоимости на новинки. Сначала производитель устанавливает максимально высокую стоимость. При этом отслеживаются показатели спроса. Как только они начинают снижаться, цена снижается для привлечения новой «волны» потребителей».

- Метод стоимости изготовления. Является дополнением к методу полных издержек. При расчетах траты на сырье умножают на процент, равный вкладу компании в наращивание цены на продукцию. Метод может использоваться при определении рентабельности продукции. Актуален при работе с индивидуальными заказами.

- Метод маржинальных издержек. Переменные траты на единицу умножаются на процент, достаточный для покрытия расходов предприятия и получения прибыли. Цель использования этого метода – полное покрытие расходов и максимальное увеличение прибыли.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Применение данных методов обычно ситуативно.

Какой метод ценообразования выбрать?

Нужный метод подбирается исходя из таких условий, как:

- Спрос на продукцию (стабильный или нестабильный).

- Поведение конкурентов.

- Массовость производимого товара.

- Цель ценообразования (получение максимальной прибыли, привлечение потребителей, внедрение на новый рынок).

- Уровень затрат предприятия при производстве.

- Сфера работы.

Некоторые из методов (к примеру, метод стоимости изготовления) можно использовать непостоянно, но ситуативно, при наличии непосредственной потребности.