Коммерческая деятельность понятие. В чем отличия предпринимательства от коммерции. Частное учреждение образования

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Понятие трудового договора как соглашения между работодателем и работником, его отличие от смежных гражданско-правовых договоров, связанных с трудом. Содержание трудового договора, обязательные и дополнительные условия. Классификация трудовых договоров.

реферат , добавлен 22.11.2013

Понятие договора как важнейшего возникновения обязательств. Свобода гражданско-правового договора, его основные принципы. Виды и классификация гражданско-правовых договоров, порядок их заключения, расторжения и изменения. Правила оформления договоров.

курсовая работа , добавлен 18.12.2012

Понятие и правовая сущность гражданско-правового договора, его условия и разновидности. Классификация договоров по предмету, их содержание и условия. Условия изменения и расторжения гражданско-правового договора. Характеристика договора новации.

курсовая работа , добавлен 08.12.2009

Проблематика отграничения понятий: гражданский и коммерческий договор. Инструменты правового регулирования договорных и коммерческих отношений. Порядок и способы заключения договора: требования теории и практики. Формы договора: понятие, сущность, виды.

дипломная работа , добавлен 06.10.2010

Договор как разновидность сделки, одно из наиболее распространенных оснований возникновения обязательств. Предмет, цена и срок как существенные условия договора. Стадии и момент заключения гражданско-правового договора, условия, основания его расторжения.

дипломная работа , добавлен 01.06.2014

Понятие договора дарения и его место в системе гражданско-правовых договоров. Понятие договора дарения по российскому законодательству. Особенности правового регулирования видов договора дарения. Расторжение договора дарения и отмена факта дарения.

курсовая работа , добавлен 09.02.2011

Понятие договора как наиболее распространенного вида сделок. Анализ обычных и случайных условий договора. Цена как существенное условие возмездных договоров. Особенности гражданско-правового договора. Условия договоров поставки, подряда, страхования.

курсовая работа , добавлен 14.07.2012

Исследование понятия, значения и основных видов гражданско-правового договора. Анализ особенностей организационных, имущественных и публичных договоров. Обзор сущности договора присоединения. Заключение, содержание и форма гражданско-правового договора.

курсовая работа , добавлен 07.12.2013

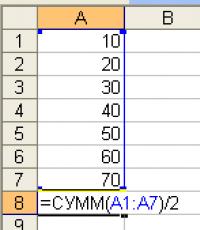

Коммерция или коммерческая деятельность осуществляется на определённых фазах движения продукта (товара) от производства до потребления. Содержанием этих фаз является процесс обмена или торговли. В общем виде это движение можно изобразить следующей схемой:

Производство... (Т "- ДОВ скобках отмечены фазы обращения, т.е. купли-продажи товара. В первом случае это закупка средств производства и рабочей силы, а во втором - продажа готового к потреблению товара. Весь этот процесс можно представить как процесс обращения, который на некоторое время прерывается процессом производства. Организуется он исключительно в целях получения прибыли и носит название предпринимательской деятельности или предпринимательства.

Предпринимательство - это целесообразная деятельность по организации и функционированию предприятия с целью излечения дохода (прибыли).

Под организацией предприятия мы понимаем реализованную способность предпринимателя особым образом соединить и заставить функционировать факторы производства товаров и услуг с целью получения прибыли.

Совокупность актов купли-продажи различных видов предпринимателей образует рынок. Весь рынок, в зависимости от объектов купли- продажи, делится на следующие виды:

Рынок рабочей силы;

Финансовый рынок:

а) рынок ценных бумаг;

б) рынок ссудных капиталов;

в) рынок валюты;

г) рынок денежных средств;

Рынок факторов производства:

а) рынок земельных ресурсов;

б) рынок природных ресурсов;

в) рынок капиталов или рынок средств производства;

Потребительский рынок;

Рынок технологий;

Рынок услуг:

а) торговые услуги;

б) услуги здравоохранения и рекреационные;

г) коммунальные услуги;

д) транспортные услуги и др. (туристические, финансовые,

управленческие, риэлторские...).

Каждый рынок образует свой вид коммерческой деятельности со своими специфическими особенностями.

Так, например, коммерческая деятельность в сфере образования отличается от коммерческой деятельности на рынке технологий и рынке природных ресурсов. Более того, приёмы и способы, применяемые в коммерции в пределах одного рынка, в корне отличаются друг от друга. Понятно, что продавать образовательные услуги необходимо другими способами нежели услуги коммунальные. При этом цель коммерческой деятельности и принципы остаются идентичными.

Роль коммерции в предпринимательской деятельности невозможно переоценить, т.к. реальная прибыль (в виде денежных единиц или полезного эффекта) появляется только в фазе обмена, по завершении процесса купли-продажи товара, т.е. в результате коммерческой деятельности.

Элементы коммерческой деятельности могут осуществляться во всех видах предпринимательства в виде купли-продажи товаров, сырья, материалов, полуфабрикатов, услуг и т.п. Однако эти элементы не являются определяющими для предпринимательства. Они являются лишь составной его частью наряду с производственными, специфическими (технологическими) процессами.

Так, любой предприниматель, производящий хлеб, меховые изделия, железобетонные конструкции и т.д., в определённые моменты становится коммерсантом - когда ему необходимо купить сырьё и когда ему нужно продать готовые изделия.В данном примере коммерция проявляется лишь как составная часть предпринимательства при продаже предпринимателем своего продукта, причём нет разницы - товар это или услуга. Исходя из этого коммерческая деятельность является неотъемлемой составной частью предпринимательства.

Другая форма проявления коммерции - как особый вид предпринимательства. Здесь предприниматель сознательно выбирает вид деятельности, который состоит в купле-продаже товаров или услуг. Т акого предпринимателя с полным правом можно назвать коммерсантом, поскольку вся его деятельность состоит в рациональной организации операций обмена товара или услуги на деньги, товар или услугу.

Основной целью коммерции, как и предпринимательства, является извлечение прибыли, только уже не посредством производства товаров или услуг, а посредством обмена (купли-продажи) товаров, услуг и т.д., поскольку коммерция имеет место не только в сфере товарного обращения. В условиях рыночных отношений кроме товаров и услуг продаются и деньги, и новые технологии, и продукты интеллектуального труда, и другие продукты, имеющие реальную стоимость.

В условиях рыночной экономики коммерческая деятельность осуществляется посредством реализации свойственных ей функций.

По нашему мнению, исследование коммерческой деятельности должно начинаться с выделения главной и подчинённых функций. Данное положение является особенно важным при решении таких практических вопросов, как разработка системы оценочных показателей коммерческой деятельности, разработка критерия и показателей эффективности коммерческой деятельности, разработка системы стимулирования труда работников коммерческих предприятий.

Главной целевой функцией коммерческой деятельности является получение прибыли. Способы и приёмы получения этого результата воспроизводятся в реализации других функций.

Таким образом, существует главная целевая функция коммерческой деятельности - получение прибыли, а все остальные, через которые она проявляется, являются подчинёнными. Это специфические коммерческие функции. Их реализация приводит к осуществлению коммерческой деятельности.

Исходя из того, что сущность объекта или явления определяется его главной целевой функцией, а главная целевая функция коммерческой деятельности - это извлечение прибыли, то сущность её состоит в получении прибыли путём купли-продажи товаров, услуг, продуктов интеллектуального труда и т.д.

В современной экономической литературе авторы выделяют целый ряд функций, реализуемых коммерцией. Так, выделяются следующие функции: обмена (смена форм стоимости, смена форм собственности), информационная, связанная с организацией процесса купли-продажи, с организацией сбытовой деятельности, организацией обслуживания покупателей и т.д. Причём одни функции называются основными, другие - неосновными.

Чтобы купля-продажа товара или услуги совершилась, необходимо провести определённые взаимосвязанные действия (реализовать следующие функции):

Исследовать и проанализировать рынок товаров или услуг;

Определить потребности в товарах или услугах;

Найти продавца или покупателя товаров или услуг;

Провести с ним переговоры по предстоящей сделке;

Заключить с ним сделку-договор, в котором оговорить все условия: товар (услуга), его количество, качество, цену, срок поставки и др.;

Исполнить договор: организовать оптовую закупку товаров, оптовую или розничную продажу товаров, произвести расчёты за поставленный товар;

Организовать продажу услуг.

Эти операции составляют содержание коммерческой деятельности (КД).

Все подчинённые функции КД состоят в определённой иерархии относительно главной функции - получения прибыли. Функции, которые непосредственно «обслуживают» главную функцию (от реализации которых непосредственно зависит получение прибыли) являются подчинёнными функциями 1-го порядка.

Те функции коммерческой деятельности, которые направлены на создание необходимых условий для реализации подчинённых функций первого порядка, относятся к подчинённым функциям 2-го порядка. К ним можно отнести:

Финансовое обеспечение - предполагает осуществление капитализации прибыли, накопление доходов от продаж, мобилизацию финансов за счёт внешних источников (инвесторов и кредиторов), управление использованием капитала и доходов, контроль и ведение расчётов с поставщиками и покупателями. Финансовое обеспечение является первостепенным условием коммерческой деятельности, так как предприятие постоянно испытывает потребность в денежных средствах для осуществления своих функций. Для эффективного управления ассортиментом необходимы финансовые источники поступления денежных средств, в числе которых выделяют собственный и заёмный капитал. С другой стороны, ассортимент диктует величину и структуру финансовых ресурсов для закупки и содержания необходимых товарных групп.

Материально-техническое обеспечение - связано с приобретением машин, оборудования, сырья, комплектующих материалов, инвентаря, то есть всего того, что необходимо для хозяйственной деятельности. Материально-техническое обеспечение направлено на создание оптимальных материальных условий для осуществления коммерческой деятельности, в том числе и управления ассортиментом. Они предполагают наличие помещений, торгово-технологического оборудования, инвентаря и других предметов, необходимых для осуществления торгово-технологического процесса с товарными группами, составляющими торговый ассортимент. Потребность в материальных ресурсах зависит от ассортимента товаров, реализуемых в магазине.

Покупка рабочей силы - путём найма сотрудников призвана обеспечить личностный фактор, осуществляющий коммерческую деятельность. Чтобы предприятие было конкурентоспособным и успешно функционировало на рынке, необходим квалифицированный персонал, владеющий знаниями и опытом управления ассортиментом. С другой стороны, ассортиментная специализация магазина определяет параметры и требования к нанимаемым работникам.

Информационное обеспечение - посредством систематического сбора, обработки и анализа необходимых сведений внешнего и внутреннего характера снабжает специалистов коммерческой деятельности соответствующей информацией для принятия правильных решений в процессах купли-продажи. Основой успешного осуществления управления ассортиментом является его информационное обеспечение. Оно предполагает изучение конъюнктуры рынков покупателей и поставщиков, собственных возможностей предприятия, определение эффективности управления ассортиментом. Это позволяет принять верные решения, касающиеся закупки необходимых товаров. Главными задачами информационного обеспечения является получение достоверных сведений от покупателей о спросе и передача их в полном объёме поставщикам.

Таким образом, коммерческая деятельность - это совокупность процессов и операций, направленных на совершение купли-продажи товаров, услуг, денег, новых технологий, продуктов интеллектуального труда и т.д. с целью получения прибыли.

Нельзя, однако, забывать, что все эти действия осуществляются только для того, чтобы получить прибыль, и функции, в которых проявляется содержание коммерческой деятельности, служат для реализации главной целевой функции, то есть имеют подчинённый характер.

Некоторые экономисты относят эти процессы и операции к сущности коммерческой деятельности, а содержанием её считают «операции, связанные с осуществлением коммерческой деятельности,...операции, выполняемые на соответствующем этапе коммерческой деятельности». Здесь, на наш взгляд, имеет место подмена сущности коммерческой деятельности содержанием, а содержания - технологическими процессами в торговле, которые являются объектом изучения дисциплины «Организация и техника торговли».

По характеру выполняемых функций процессы, совершаемые в торговле, можно подразделить на два основных вида:

Коммерческие (или чисто торговые);

Производственные (или технологические).

Коммерческие процессы связаны со сменой форм стоимости, т.е. с куплей и продажей товаров. К ним относятся и организационно-хозяйственные процессы, непосредственно не связанные с актами купли- продажи, но обеспечивающие беспрерывность их осуществления и не имеющие производственного (технологического) характера (изучение покупательского спроса, заключение договоров купли-продажи; реклама и др.).

Коммерческие процессы являются объектом коммерческой деятельности в торговле.

Технологические процессы связаны с движением товара как потребительной стоимости и являются продолжением процесса производства в сфере обращения (транспортирование, хранение, упаковка, фасовка, подсортировка и т. д.).

Технологические процессы являются объектом изучения специальной дисциплины «Организация и техника торговли».

Рассмотрим точки зрения некоторых специалистов относительно основных принципов коммерческой деятельности (табл. 1).

Таблица 1

Сущность коммерческой деятельности

Коммерческая деятельность является неотъемлемым условием функционирования потребительского рынка в качестве сферы коммерческого предпринимательства, в которой осуществляется обмен денег на товары и наоборот.

Замечание 1

Коммерческая деятельность включает в себя процессы, имеющие отношение к купле-продаже товаров, удовлетворению спроса покупателей, развитию целевых рынков товаров, минимизации издержек обращения и получению прибыли.

В ходе закупки и поставки продукции происходит исследование рынков, установление хозяйственных связей с поставщиками, осуществление коммерческих операций, которые направлены на коммерческие сделки, заключение договоров и обмен товарами и деньгами.

Любая коммерческая работа сопровождается коммерческими действиями и решениями в соответствии с условиями определенной внешней среды и рыночной конъюнктуры. При осуществлении некоторых коммерческих функций за основу берутся экономические законы рынка, финансовая политика и коммерческое право.

Определение 1

Коммерческой деятельностью признается любая покупка товаров, которая совершается с целью их последующей продажи в том же виде или после их обработки и доведение до необходимых свойств. Такая деятельность может осуществляться для сдачи продукции или благ в аренду, напрокат.

Коммерческой называется организация, работа которой направлена как на добычу (извлечение) либо производство товара, так и просто на его приобретение и последующую продажу (в обмен на деньги или другие товары) для получения дохода (выгоды, прибыли).

Таким образом, практически все торговые организации занимаются коммерческой деятельностью. Коммерческая деятельность – важная область деятельности человека, которая возникает в результате разделения труда.

Коммерческая деятельность представлена выполнением ряда торгово-организационных операций, которые сконцентрированы на процессах купли-продажи продукции, оказание торговых услуг. Конечной целью такой деятельности всегда является получение определенного размера прибыли.

Субъектами коммерческой деятельности могут выступать юридические, физические лица, которые обладают правом ее совершения.

Объекты коммерческой деятельности на потребительском рынке включают в себя товары и услуги.

Принципы и цели торговой коммерческой деятельности

Основные принципы коммерческой деятельности в торговле включают в себя:

- Соблюдать действующее законодательство;

- Осуществлять высокую культуру обслуживания потребителей;

- Принимать оптимальные коммерческие решения;

- Быть доходным и прибыльным предприятием.

Цели коммерческой деятельности определены ее содержанием, среди них можно назвать:

- Установка хозяйственных и партнерских связей между рыночными субъектами;

- Изучить и анализировать источники закупки продукции;

- Согласовать связи производства и потребления продукции, которые ориентированы на спрос потребителей;

- Осуществлять куплю-продажу продукции, учитывая рыночную среду;

- Расширять существующие и перспективные целевые рынки сбыта товаров;

- Сокращать издержек обращения продукции.

Розничная торговля

Деятельность розничного торгового предприятия имеет отношение к продаже товара конечным покупателям, что представляет собой завершающую стадию его продвижения из сферы производства.

Предмет розничной торговли включает в себя не только продажу товаров, но и торговое обслуживание, а также предоставление дополнительных услуг покупателям.

Для потребителя торговое обслуживание может быть определено имиджем компании, удобством и минимальными временными затратами по совершению покупки. Таким образом, процесс розничной торговли определяется целенаправленной продажей товаров, обслуживанием покупателей, торговыми и послепродажными услугами.

В соответствии с сущностью функции розничной торговли состоят из:

- Удовлетворить потребности населения в товарах;

- Довести продукцию до потребителя через организацию пространственного ее перемещение и подачу к месту продажи;

- Поддержать баланс предложения и спроса;

- Воздействовать на производство для расширения ассортимента и увеличения объема продаж;

- Совершенствовать технологии торговли и улучшать обслуживание покупателей.

Для предприятий розничной торговли коммерческие операции обладают определенной спецификой, что в особой мере относится к операциям, следующим за оптовыми закупками продукции, управлением товарными запасами и управлением ассортиментом товаров.

Розничная сеть завершает процесс доведения продукции от производства до потребителя, поэтому коммерческая деятельность, имеющая отношение к розничной продаже товаров, является наиболее ответственной. На этой стадии приходится иметь дело с конечными потребителями изделий, поэтому важно предлагать розничному покупателю широкий выбор продукции высокого качества, используя современные, удобные для потребителей методы продажи, прогрессивные системы расчета за покупку и др.

Особенности торговых предприятий

Замечание 2

Торговое предприятие при выходе потребительский рынок в конкурентной борьбе осуществляет продажу товаров, при этом оно должно соблюдать установленные правила, основным из которых является: чем лучше будут учтены возможности и пожелания покупателя, тем больше можно реализовать продукции, ускоряя ее оборачиваемость.

После реализации товара и получения заданной прибыли, торговая компания достигает своей цели. В соответствии с экономическим содержанием затраченный капитал, привлекаемый в качестве оборотных средств, может компенсироваться через продажу товаров. По этой причине важна реальная оценка динамики и адекватности отдачи денежных активов, которые вложены в товарно-материальные средства розничными торговыми предприятиями.

Основная задача розничного торгового предприятия заключается в исследовании потребительских запросов, их потребности в товарах с ориентацией на покупательскую способность. Каждое торговое предприятие должно определять ассортиментную политику, формируя и регулируя процессы поставки, хранения, подготовки к реализации продукции.

Таким образом, коммерческое право регулирует отношения по организации и осуществлению коммерческой деятельности на оптовом товарном рынке.

Торговая и торгово-посредническая деятельность хозяйствующих субъектов обособилась и выделилась в самостоятельный вид предпринимательской деятельности. В то же время она обладает всеми признаками предпринимательской деятельности, закрепленными ст. 2 ГК РФ: является самостоятельной, носит рисковый характер, направлена на систематическое извлечение прибыли от продажи товаров, осуществляется зарегистрированными в установленном порядке предпринимателями .

В процессе организации и осуществления коммерческой деятельности возникают разнообразные коммерческие правоотношения.

Первый и основной вид коммерческих правоотношений составляют обязательства , возникающие на основе заключенных договоров организациями-производителями с оптовыми и посредническими звеньями по закупке сырья, материалов, оборудования для нужд производства, по сбыту готовых товаров, между оптовыми и розничными торговцами по реализации товаров. К этому же виду правоотношений относятся договоры, способствующие сбыту и продвижению товаров на рынке (по доставке и транспортировке, хранению товаров, оказанию маркетинговых, информационных услуг и др.).

Второй вид правоотношений составляют правоотношения участников коммерческой деятельности с органами исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам организации торговли, оказанию содействия торговой деятельности, которые осуществляются на договорной основе.

Функционирование российской экономики в начальный период перехода к рыночным преобразованиям показало, что устранение государства от управления экономикой чревато тяжелыми последствиями. Государственное регулирование рыночных отношений направлено на решение ряда важных задач: создание необходимых рыночных институтов, защиту конкуренции и ограничение монополистической деятельности на товарных рынках, обеспечение безопасности жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды , поддержку и защиту отечественных товаропроизводителей, обеспечение безопасности государства и др. Государством предъявляются специальные требования к производству и обороту отдельных видов товаров (пищевым продуктам, алкогольной продукции, лекарственным средствам и др.), что вызывается необходимостью соблюдения публичных интересов. И отношения, связанные с государственным регулированием обращения товаров, которые можно обозначить как третий вид правоотношений, включаются в предмет коммерческого права.

Не менее важное значение имеют и выделяемые из разнообразных внутрихозяйственных правоотношений правоотношения по внутренней организации и управлению коммерческой деятельностью организаций. Внутрикоммерческие отношения основываются на внутреннем хозрасчете, разработке стандартов организации на совершаемые бизнес-процессы, внедрении бюджетирования (системы планирования , позволяющей контролировать затраты, прогнозировать последствия принимаемых решений). В создании эффективной внутрифирменной системы сбыта и закупок, определении конкретных обязанностей каждого звена, обеспечении согласования и взаимодействия подразделений предприятия большую роль играет юридическая служба организации.

Рассматривая вопрос о месте коммерческого права в системе российского права , следует учитывать, что система права любой страны не является застывшей и неизменной. На нее оказывают влияние самые разнообразные факторы: экономические, политические, социальные и иные. С развитием научно-технического прогресса, международным разделением труда возникают новые общественные отношения, требующие правового опосредования. Появляются новые правовые институты, подотрасли, некоторые затем трансформируются в новые отрасли права .

Исторически торговое право возникло в результате дуализма частного права. Обособление торгового права от гражданского произошло уже в Средние века, когда выявилась неприспособленность гражданского права регулировать договоры купли-продажи .

При переходе к рыночной экономике некоторыми учеными ставился вопрос о возрождении торгового права в качестве самостоятельной отрасли российского права, регулирующей все виды предпринимательских отношений. В учебнике по гражданскому праву коммерческое (торговое) право рассматривается как часть гражданского права, обособляемая для более глубокого изучения вопросов, относящихся к предпринимательской деятельности.

Но еще в начале 1990-х гг. А.Г. Быков пришел к выводу о том, что "соотношение гражданского и торгового права в современных российских условиях уже не может быть взято в качестве образца формирования дуалистической системы частного права с выделением в его составе гражданского и торгового права". А.Г. Быков отмечал, что современные условия диктуют необходимость формирования не торгового, а предпринимательского права , которое должно преодолеть узкие параметры торгового права как частного права, и привнести в свое содержание элементы, обеспечивающие государственное регулирование частноправовых отношений с учетом публично-правовых интересов.

Коммерческие отношения имеют существенную специфику и большую общественную значимость.

Рост торговли происходит значительно быстрее, чем рост экономики в целом, торговля дает около 20% ВВП. Не случайно около 40% иностранных инвестиций вкладываются в торговлю. Коммерческое законодательство регулирует значительный по объему массив общественных отношений. В то же время коммерческие отношения, как и иные виды предпринимательских отношений, имеют единую правовую природу, что позволяет ставить вопрос о формировании коммерческого права в качестве относительно самостоятельной части предпринимательского права.

Коммерческая деятельность в сфере оптовой торговли регулируется как специальными правилами, так и в их отсутствие общими правилами о предпринимательской деятельности. В отличие от предпринимательского права предмет коммерческого права значительно. Его составляют правоотношения по оптовым закупкам и реализации товаров, оказанию различных услуг, связанных с продвижением товаров на рынке от изготовителей к оптовым потребителям. Важной задачей коммерческого права является изучение специфики оборота различных видов товаров, разработка рекомендаций по совершенствованию их нормативно-правового регулирования.

В качестве науки коммерческое право представляет собой систему научных представлений о коммерческом праве, его месте в системе права, его институтах. Наука коммерческого права призвана изучать субъекты коммерческой деятельности, определять их функции на товарных рынках, выявлять круг коммерческих договоров, опосредующих различные складывающиеся на рынке отношения, разрабатывать рекомендации о совершенствовании законодательства о коммерческой деятельности.

Одной из задач науки коммерческого права является изучение способов и средств государственного воздействия на коммерческую деятельность, разработка предложений об оптимизации государственного воздействия на рыночные отношения.

Возникшие в период экономического кризиса в зарубежных странах идеи интеграции снабженческо-производственных и распределительных систем, в которых увязывались бы функции снабжения материалами и сырьем, производства продукции, ее хранения и распределения, транспортировались затем в логистический подход к управлению материальными потоками и созданию науки логистики.

Логистические методы управления товародвижением основываются на системном управлении и контроле за материальными и информационными потоками по всей цепочке товародвижения, обеспечивающими своевременную поставку товаров. Применение логистических методов управления позволяет минимизировать затраты труда и материальные ресурсы, сократить время хранения и транспортировки грузов.

Задачей коммерческого права является разработка правовых средств применения логистической системы управления товародвижением.

Маркетинг, определяемый как деятельность, направленная на формирование спроса на товары, позволяет стимулировать сбыт товаров. С этой точки зрения маркетинг представляет собой одну из составных частей логистики. Коммерческая деятельность обязательно включает в себя и маркетинговые исследования рынка.

Менеджмент в качестве управленческой деятельности по эффективному достижению поставленных целей организации основывается на требованиях законодательства. В свою очередь, организация производства и внутрифирменной системы снабжения и сбыта, планирование поставок являются составной частью всего управленческого процесса в организации.

С.С. Алексеев пришел к выводу о наличии первичных приемов регулирования - методов субординации и координации, каждый из которых при применении в отдельных отраслях является сложным многогранным явлением и тесно связан с предметом правового регулирования. Данной точке зрения соответствует и высказанное в литературе мнение о существовании единого метода регулирования, включающего в себя запрет, дозволение и предписание, используемые в отдельных отраслях права в различных объемах.

Рыночные условия хозяйствования влекут необходимость различных способов воздействия на общественные отношения в целях недопущения при возможности конфликта интересов и обеспечения баланса частноправовых и публичных интересов.

Воздействие правового регулирования на коммерческие отношения осуществляется различными методами регулирования: автономных решений, предписаний, рекомендаций. Основным методом коммерческого права, регулирующим отношения юридически равноправных участников оптового оборота, следует признать метод автономных решений.

Различные методы воздействия не противопоставляются друг другу, а в некоторых случаях даже сочетаются, поскольку во многих отношениях тесно переплетаются частные и публичные элементы, что характерно, к примеру, для государственных и муниципальных закупок товаров. В литературе отмечается, что "из ряда отраслей, которые вроде бы без особых сомнений причисляются к частному праву (предпринимательское, коммерческое и др.), буквально "выпирают", демонстративно и массивно, публичные начала".

Субъекты коммерческой деятельности свободны в решении вопроса о выборе вида заключаемого договора , его содержании. В то же время в законодательстве содержатся и императивные нормы об условиях договора, их изменения и расторжения, и ряд других, которые стороны обязаны выполнять.

Участники торговой деятельности должны соблюдать и требования законодательства к безопасности товаров, налогового законодательства к налогообложению торговых операций и др.

Применение метода предписаний превалирует при определении правового режима ограниченно оборотоспособных товаров, установлении антимонопольных требований к организации и осуществлению торговой деятельности.

С развитием различных видов рыночных отношений наблюдается тенденция к передаче государством части своих полномочий по регулированию деятельности отдельных субъектов общественным объединениям предпринимателей. Образованные в торговом сообществе различные общественные объединения начинают оказывать заметное влияние на коммерческую деятельность и способны решать задачи по организации и контролю за деятельностью участников товарного обращения.

Так, в Законе о госрегулировании торговли установлены формы участия некоммерческих организаций поставщиков и торговцев в формировании и реализации государственной политики в области торговли.

Так, некоммерческие организации вправе:

- принимать участие в разработке проектов нормативных правовых актов Российской Федерации в области торговой деятельности, региональных и муниципальных программ развития торговли;

- участвовать в анализе показателей развития торговли на территориях субъектов РФ и муниципальных образований , в оценке эффективности применения мер по ее поддержке, в подготовке прогноза развития торговли на территориях субъектов РФ, муниципальных образований;

- в распространении российского и иностранного опыта в области торговли;

- предоставлять необходимую информацию для формирования и реализации государственной политики в области торговой деятельности;

- разрабатывать для органов государственной власти и органов местного самоуправления предложения о совершенствовании торговой деятельности и др.

Принципы коммерческого права

В Гражданском кодексе РФ закреплено право гражданина и юридического лица на обращение в суд с требованием о признании ненормативных актов государственного органа или органа местного самоуправления , а в случаях, предусмотренных законом, также нормативных актов, не соответствующих закону или иным правовым актам и нарушающих гражданские права и охраняемые законом интересы, недействительными (ст. 13).

С появлением помимо торговли иных видов предпринимательской деятельности торговые кодексы стали постепенно распространять свое действие и на другие виды предпринимательских правоотношений . Но традиционно сложившееся наименование "торговое право" сохранилось как дань историческим традициям.

Следует отметить, что такого же решения придерживаются и в странах, принявших современные торговые кодексы. Так, в Торговом кодексе Чехии 1991 г. предусмотрено, что он регулирует правовое положение предпринимателей , обязательственные и некоторые другие правоотношения, связанные с предпринимательством. Приоритет в регулировании предпринимательских правоотношений отдается Торговому кодексу. При отсутствии специальных норм применяются правила Гражданского кодекса, и только после этого применяются, если имеются, торговые обычаи. При отсутствии торговых обычаев правовое регулирование отношений, связанных с предпринимательской деятельностью, осуществляется на основании принципов, на которых "зиждется Торговый кодекс".

Современный период капиталистических отношений, который можно обозначить как постиндустриальный с постепенным переходом к информационному обществу, существенно отличается от эпохи ломки феодальных порядков и становления капитализма.

Научно-технический прогресс вызвал такие коренные преобразования в экономической сфере, как резкий рост производства, обострение конкуренции , приведшие к кризисам перепроизводства. Эти факторы, в свою очередь, в 60-е гг. XX в. привели к "торговой революции". Производство стало ориентироваться на запросы потребителей, применялись новые методы и формы организации продаж товаров. Рыночные связи значительно усложнились. Если раньше на рынке встречались непосредственно товаропроизводители и потребители, то в современный период между ними действуют многочисленные торговые и посреднические организации. Резко возросла роль посредников в продвижении товаров на рынке, сформировались специализированные виды посреднической деятельности. Под влиянием научно-технического прогресса, информатизации происходит стимулирование спроса на все новые и новые товары. В свою очередь, диктат потребителя обеспечивает необходимость постоянного повышения качества производимых товаров.

В XXI веке возрастающее влияние на характер экономических отношений в мире оказывает процесс глобализации, все в большей степени проявляются тенденции образования мирового экономического пространства, усиливается значение транснациональных компаний. Данные факторы не могут не влиять на коммерческое право. Одной из основных черт торгового права является интернационализация, т.е. усиление влияния внешних факторов на развитие национальных правовых систем. Интернационализация проявляется в усилении влияния международного публичного права на торговое право отдельных стран, в сближении не только нормативного регулирования, но и , понятийного аппарата, унификации торгового права. Широкое внедрение информационных технологий, электронной торговли также способствует унификации торгового законодательства. Процесс унификации происходит как в рамках всего международного сообщества, так и в региональных рамках (например, стран, входящих в Таможенный союз, СНГ, ЕС и др.).

Торговое право в дореволюционной России

Славянские племена издавна занимались торговлей. Длительное время они занимались натуральным обменом товаров. Регулировались данные отношения, как и весь уклад жизни, родоплеменными обычаями, законами предков. Постепенно с развитием товарно-денежных отношений стали заключаться договоры купли-продажи . Из дошедших до нас литературных источников и археологических раскопок известно, что в качестве денег использовались главным образом арабские монеты - дирхемы, а также монеты других стран. Киевская Русь имела торговые связи между древнерусскими городами, где формировались местные рынки . Торговля являлась одной из основ хозяйственной жизни славян, доказательством чего может служить первый русский свод законов Русская

Правда, в котором были определены такие понятия, как краткосрочный и долгосрочный займы, торговая комиссия и др. В XIII - XIV вв. на Руси получили распространение торговые товарищества ("складничества").

В ремесленном производстве продолжалось упрощение технологии производства, что способствовало удешевлению изделий, предназначенных для продажи.

Развитие международной торговли привело к необходимости упорядочения внешнеторговых операций. Уже в X в. заключались международные договоры с Византией и другими государствами .

Большое значение в качестве источников регулирования торговых отношений придавалось торговым обычаям. Обычаями признавались такие правила, которые независимо от верховной власти, приобрели в сознании общества обязательное значение и общеизвестность. Обычное право имело силу юридических норм. Считалось, что в качестве источника права "обычай живет в сознании народа как закон". Условиями действительности обычая в качестве источника права признавались необходимость многократного его применения, непротиворечивость этическим нормам и нравственности, общеизвестность. Судебная практика в дореволюционной России рассматривалась в качестве важного источника изучения торгового права, но не признавалась источником права.

Становлению науки торгового права способствовало принятие помимо специального материального торгового законодательства и Устава судопроизводства торгового, и создание коммерческих судов .

Коммерческие суды были созданы почти во всех губерниях. Они рассматривали споры между участниками торговых товариществ, споры, связанные с торговым оборотом.

Отмечая, что, хотя целью покупки предприятия является не перепродажа, а использование в дальнейшей деятельности, вместе с тем тесная связь этой сделки с торговой сделкой делают необходимым включение ее в круг торговых сделок. Однако при разрешении споров сделки с недвижимым имуществом не рассматривались в качестве торговых сделок.

Для отнесения тех или иных сделок к торговым в то время в зарубежной доктрине использовались два критерия: объективный и субъективный.

Объективно-торговыми считались сделки, которым закон придает торговый характер даже тогда, когда они совершаются единично, лицами, не занимающимися торговлей. Согласно субъективному критерию, торговыми признавались сделки, которым закон придает торговый характер, если они совершаются лицами, занимающимися торговлей как промыслом.

Выделение торговых сделок среди прочих имело значение для определения подведомственности рассмотрения споров и для налогообложения.

Изучив соответствующие нормативные акты, Г.Ф. Шершеневич сделал вывод о том, что действие норм торгового права должно распространяться на сделки, совершаемые в виде промысла. Такого же мнения придерживались и иные ученые.

Таким образом, торговыми считались сделки, относящиеся к торговому промыслу купца.

Промыслом же считался постоянный вид деятельности, направленный на получение дохода .

Купцом (торговым деятелем) признавалось то лицо, которое занималось производством торговых сделок в виде промысла от своего имени. П.П. Цитович предпочитал употреблять термин "торговец", так как термин "купец", по его мнению, слишком отвердел в своем сословном значении.

От купца как самостоятельного субъекта торговых отношений отличались лица, действовавшие в интересах купца (представители, маклеры, агенты и др.).

Торговый промысел осуществлялся в одиночку или лицами, объединившимися между собой в тот или иной "образ" товарищества. Разграничивалась гражданская и торговая дееспособность .

В 1722 году были основаны купеческие гильдии. Впоследствии за купцами первой и второй гильдии закреплялись многие дополнительные права, они освобождались от телесных наказаний , могли владеть крупными промышленными и торговыми предприятиями.

Торговлей запрещалось заниматься некоторым категориям лиц, например монашествующим.

Лицам военного сословия разрешалось осуществлять торговый промысел, кроме торговли крепкими напитками, и только через поверенного, управляющего или приказчика.

Наукой торгового права разрабатывались основные институты торгового права. Понятие торгового предприятия не отождествлялось с личностью предпринимателя , а рассматривалось в качестве объекта правоотношений . Торговое предприятие понималось в качестве совокупности имущественных и личных средств, соединенных для достижения торгово-хозяйственной цели по определенному плану.

Торговое предприятие как имущественный комплекс отделялось от иного имущества предпринимателя.

Активно разрабатывались такие институты, как торговая фирма, торговая регистрация, торговые товарищества.

В законодательстве содержались значительные по объему требования, предъявляемые к осуществлению торговой деятельности.

Г.Ф. Шершеневичем разграничивалось международное торговое право и частное торговое право.

Международное торговое право регулировало, по его мнению, такие виды правоотношений , как отношения по торговле между государствами, отношения каждого государства к подданным другого государства, а также взаимные отношения подданных разных государств как частных лиц.

Международное торговое право отличалось, по мнению Г.Ф. Шершеневича, смешанным характером - отчасти публичным, отчасти частным.

Частное торговое право регулировало торговые отношения внутри государства. Оно рассматривалось Г.Ф. Шершеневичем как специальная часть гражданского права . Обосновывая общность торгового и гражданского права, Г.Ф. Шершеневич указывал на то, что отношения между частными лицами, возникающие из торгового оборота, являются вместе с тем составной частью гражданского оборота, торговые отношения регулируются общегражданским правом так же, как и гражданские отношения. Несмотря на отрицание самостоятельности торгового права как отрасли права ,

Г.Ф. Шершеневич тем не менее признавал торговое право в качестве самостоятельной учебной дисциплины, "поскольку это вызывается выдающимся общественным интересом к этой области отношений, сложностью последних, которая порождает практические затруднения".

Отмечались Г.Ф. Шершеневичем и специальные понятия, и институты торгового права. Он писал, что место нахождения торгового заведения не всегда совпадает с местом жительства торговца; торговец имеет торговое имя (фирму), не всегда одинаковое с его гражданским именем; имеет обязанности, неизвестные гражданскому праву, имеет особую подсудность; имеет дело с "вещами", с которыми не имеет дело гражданское право (например, биржевые и товарные бумаги). Вследствие данных различий

Г.Ф. Шершеневич хотя и рассматривал торговое право как обособленную часть гражданского права, но отмечал стремление торгового права к обособлению в научном и законодательном отношении.

Специфичность предмета торгового права отмечали и другие ученые. Так, Ю.С. Гамбаров писал, что торговое право, отличаемое от гражданского права не по субъективному признаку, как это было прежде, не как право купцов, а по объективному критерию, как право, регулирующее исключительно торговые действия, - такое право не только продолжает свое самостоятельное существование, но и не перестает развиваться и противополагаться особенностями своего объекта гражданскому праву , несмотря на то что оно стоит к нему в отношении части к своему целому. Самостоятельное развитие торгового права, как отмечал Ю.С. Гамбаров, происходит потому, что торговля особенно нуждается в специальных нормах и учреждениях, способствующих быстроте заключения сделок, легкости их доказательства и, возможно, широкому развитию кредита .

Однако существовали и иные мнения о природе торгового права. В качестве самостоятельной отрасли права его рассматривали профессоры П.П. Цитович и А.И. Каминка. Они отмечали отличительные признаки и специфичность институтов торгового права (торговый промысел, торговец, право на фирму, торговая дееспособность, торговое представительство и др.). Такие свойства торгового оборота, как быстрота, определенность, космополитизм, стремление к наживе, обусловливали необходимость, по мнению ученых, сохранения дуализма частного права, разграничения сферы применения торгового и общегражданского права.

Торговое право, писал А.И. Каминка, часто является пионером новых идей, оно "...постоянно увеличивается новыми нормами, соответствующими вновь возникающим отношениям в области торгового оборота".

В дальнейшем изучение торговой и иных видов деятельности привело к осознанию учеными предпринимательского характера не только торговой, но и иных видов деятельности, к выделению из гражданских - более общих по отношению к торговым - предпринимательских отношений, к выделению из гражданского предпринимательского права . Предпринимательская деятельность , писал А.И. Каминка, начинается тогда, когда лицо самостоятельно организует собственное предприятие - производственное или торговое - на будущий спрос, стимулируемый возможностью обогащения (получения прибыли). В качестве признаков предпринимательства ученый выделял инициативность, самостоятельность, организованность и спекулятивность.

Разработанные русскими учеными основные понятия и институты торгового права имеют научно-теоретическое значение для формирования концепции современного коммерческого (торгового) права России.

После революции 1917 г. и провозглашения нэпа дискуссия о соотношении гражданского и торгового права продолжилась. Для признания самостоятельности торгового права использовались уже применявшиеся ранее аргументы о специфике торговых отношений, о космополитизме торгового законодательства. Но с переходом к новым социалистическим общественным отношениям приводились и новые обоснования необходимости создания особых норм торгового права , отчасти носящих публичный характер, в отличие от норм гражданского права в связи с использованием Советским государством механизма торговли.

В 1923 году Комиссией по внутренней торговле при Совете труда и обороны РСФСР был внесен в законодательные органы проект Торгового свода, включающий шесть разделов (о торговой деятельности и торговых предприятиях ; торговые сделки ; исключительные промышленные права; о несостоятельности; акционерные общества с участием государственного капитала и товариществ с ограниченной ответственностью; о биржах и ярмарках). Развернулась научная дискуссия о целесообразности его принятия.

Проект Торгового свода разрабатывался учеными, которые обосновывали необходимость выделения советского торгового права в качестве самостоятельной отрасли, развивающейся параллельно гражданскому праву, или в качестве самостоятельной части гражданского права. За его принятие выступали, в частности, В. Гордон, Д. Иваницкий, С. Драбкин.

Поскольку проект Торгового свода основывался на многоукладности экономики периода нэпа, после отказа от новой экономической политики работы над проектом Торгового свода были прекращены.

Появление различных идей, поиск новых конструкций формирования советской правовой системы были явлением вполне закономерным. В это же время основные споры велись вокруг высказанной П.И. Стучкой концепции "двухсекторного" права. Научный поиск правовых форм, адекватных социалистической плановой системе, осуществлялся в основном не путем выдвижения предложений об обособлении правовых норм в соответствии с отраслями народного хозяйства, а путем реформирования гражданского права, не приспособленного регулировать нарождающиеся социалистические правоотношения . В соответствии с "двухсекторной" теорией хозяйственные социалистические отношения должны регулироваться хозяйственным правом, а частнокапиталистические отношения - гражданским правом.

В 70 - 80-е гг. XX в. отношения в сфере торгового оборота исследовались, в частности, профессором В.А. Язевым. Он полагал, что советское торговое право регулирует комплекс различных по своей правовой природе правовых отношений, связанных с торговой деятельностью, и является комплексной отраслью права , состоящей из норм профилирующих отраслей права: государственного, административного, гражданского, трудового, уголовного. Преемственность такой позиции наблюдается и в современной литературе по коммерческому праву . В.А. Язев считал необходимым принятие закона о внутренней торговле. Однако данная идея не была воспринята законодателем.

В литературе в тот период преобладала точка зрения о правовом регулировании хозяйственных связей торговли и промышленности по поставкам товаров различными отраслями права: планово-организационных отношений - административным правом , а договорных отношений по поставкам товаров - гражданским правом.

В результате проведенной в конце 80-х гг. XX в. хозяйственной реформы был осуществлен переход к обеспечению продукцией производственно-технического назначения и товаров народного потребления посредством оптовой торговли через базы, склады и магазины снабженческо-сбытовых организаций. Однако переход к оптовой торговле не означал отказа от плановой организации доведения продукции от изготовителей к оптовым потребителям, менялись лишь формы и методы организации хозяйственных связей.

Возрождение идеи коммерческого (торгового) права обусловлено прежде всего особенностями торговли, торгового оборота. В рыночной экономике с развитием частного предпринимательства торговля является наиболее динамично развивающимся видом деятельности с быстрой оборачиваемостью капитала. Вследствие этого наиболее активно инвестиции вкладываются в данный вид деятельности. Торговля затрагивает интересы многих лиц, имеет большую социальную значимость.

При переходе к рыночной экономике первоначальное накопление капитала и ускоренное создание слоя собственников происходило путем приватизации прежде всего предприятий торговли.

В Государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 г., утвержденной Постановлением Верховного Совета РФ от 11 июня 1992 г. N 2980-1, объектами и предприятиями, подлежащими обязательной приватизации в 1992 г., являлись предприятия оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

После отказа от централизованного планового распределения материальных ресурсов производителям и посредникам приходится решать различные сложные задачи по поиску новых форм эффективной организации продаж товаров в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка .

Однако с точки зрения законодательного регулирования торговля оказалась незаслуженно забыта.

Наблюдался процесс неупорядоченного применения различных способов и форм продаж товаров без необходимого нормативно-правового регулирования и научного обоснования.

Необходимо отметить то, что в СССР большую роль в организации хозяйственных связей по поставкам продукции и товаров играли посреднические организации Госснаба СССР и Минторга СССР, организованные по территориальному признаку и обладавшие мощной материально-технической базой, которые осуществляли организацию хозяйственных связей между поставщиками и потребителями продукции, оказывали различные услуги предприятиям.

С распадом СССР хозяйственные связи предприятий оказались разорванными, а территориальные снабженческо-сбытовые организации ликвидированы. Предприятиям приходится самостоятельно решать комплекс вопросов по поиску партнеров и налаживанию новых коммерческих связей.

В условиях рыночной экономики господствующими являются товарно-денежные отношения. Поэтому практически каждый продукт труда, произведенный на предприятиях, обязательно продается и покупается, т.е. проходит стадию обмена. Продавцы и покупатели товара заключают сделки купли-продажи, осуществляют сбыт и закупки товаров, оказывают посреднические и другие услуги.

Коммерция как разновидность человеческой деятельности у большинства из нас ассоциируется с торговлей. Это совершенно естественно, так как происходит данный термин от латинского COMMERCIUM (торговля). Однако такое толкование коммерции как термин является слишком узким и явно недостаточным для выяснения понятия и сущности коммерческой деятельности.

Коммерческая деятельность представляет собой часть предпринимательской деятельности на товарном рынке и отличается от нее по большому счету лишь тем, что не охватывает сам процесс изготовления товара или оказания услуги. В широком смысле любая организация, предлагающая на рынок продукты труда своих работников, а, значит, участвующая в процессе обмена, может быть отнесена к категории субъектов продажи. Важно учитывать, что, если данный субъект предполагает получение доходов от продажи (сбыта) товаров или оказания услуг, превышающих по размеру затраты на их создание, то его деятельность принято квалифицировать как коммерческую. Аналогичным образом формируется и представление о деятельности по приобретению сырья, материалов и изделий для производства товаров и оказания услуг.

Предприниматель всегда стремится приобретать ресурсы и пользоваться услугами в соответствии со своими собственными коммерческими интересами. Задача, которую ставит перед ним рынок, сводится к необходимости создать качественный товар и выгодно его реализовать. Поэтому материально-техническое снабжение (закупки и т.п.), как одно из основных условий создания товара, следует полностью отнести к коммерческой деятельности и рассматривать в качестве ее важнейшего элемента.

Толкование термина “коммерческий” имеет, прежде всего, практическое значение, так как организация работы коммерческих служб предполагает учет множества специфических особенностей, начиная с экономических основ и заканчивая структурой документооборота. Особым образом производится профессиональная подготовка коммерческих работников. Помимо традиционных знаний в области экономики и управления, коммерсант должен обладать рядом специфических навыков в области делового общения и переговоров, уметь принимать нестандартные решения по выявлению высокорентабельных сфер приложения труда.

Профессиональная деятельность коммерсанта осуществляется в сфере производства и товарного обращения и направлена на обеспечение функционирования предприятий всех организационно-правовых форм в целях рациональной организации коммерческой деятельности с учетом отраслевой, региональной и номенклатурной специфики предприятия. Коммерсант должен на основе профессиональных знаний обеспечить эффективную коммерческую деятельность и тем самым способствовать решению важной социально-экономической задачи – удовлетворению потребностей покупателей.

Объектами профессиональной деятельности коммерсанта являются материальные товары и нематериальные блага и услуги, подлежащие купле-продаже или обмену в сфере обращения.

Основные виды профессиональной деятельности коммерсанта:

- организационно-коммерческая;

- товароведно-экспертная;

- маркетинговая;

- торгово-экономическая;

- аналитическая;

- торгово-закупочная;

- внешнеторговая.

Для науки является весьма важным правильное определение сущности коммерческой деятельности. Множество проблем, связанных с изучением экономических закономерностей в сфере производства и товарного обращения, еще только ожидают своего решения. Среди них наиболее актуальными являются:

- система критериев и методы оценки результатов работы коммерческой службы предприятия;

- система оплаты и экономического стимулирования труда работников коммерческих служб.

Существенной проблемой является четкое определение границ коммерческой деятельности для целей налогообложения. Так, в соответствии с законодательством Российской Федерации основным критерием отнесения того или иного вида деятельности к определенной категории налогооблажения является наличие у соответствующего предприятия или организации уставной цели на получение прибыли. При этом форма собственности и организационно-правовая форма субъекта хозяйствования роли не играет. С позиций налогообложения важно лишь четко установить принадлежность коммерческого предприятия к конкретному виду и сфере деятельности: производство и продажа каких-либо изделий (материалов или сырья), оказание производственных или непроизводственных услуг, торгово-посреднические операции и т.п. Ставки налогов на прибыль в различных случаях отличаются друг от друга по величине.

Все предприятия, организации и учреждения, действующие на товарном рынке, можно условно подразделить на две основные группы: коммерческие и некоммерческие. К числу коммерческих относятся практически все предприятия сферы материального производства (заводы, фабрики), значительная часть предприятий производственной инфраструктуры (транспортные и торгово-посреднические предприятия, предприятия связи и др.) и непроизводственной сферы (бытовые услуги, индустрия развлечений и т.п.), почти все субъекты рынка ценных бумаг.

Некоммерческая деятельность традиционно концентрируется в сфере здравоохранения и образования, хотя в последнее время и здесь появились ростки предпринимательства. Деятельность любого некоммерческого (“non-profitable” – в западной экономической литературе) субъекта строится на принципе поддержании баланса равенства доходов и расходов. Налоговое законодательство России четко определяет направления, по которым могут осуществляться расходы, включаемые в себестоимость. Кроме того, строго определяются и источники формирования доходов некоммерческой организации. В случае образования прибыли, данная организация должна ее использовать в строгом соответствии с требованиями законодательства или выполнить специальную процедуру расчетов в государственным бюджетом путем пересмотра размеров финансирования или уплаты соответствующих налогов. К числу некоммерческих организаций относятся и правительственные учреждения (федеральные и муниципальные).

Предметом коммерческой деятельности является купля-продажа товаров. Однако в самом широком смысле слова следует в качестве товара рассматривать не только произведенные материально-вещественные объекты, но и услуги, и даже объекты интеллектуальной собственности. Товар как объект коммерческих операций (сделок купли-продажи) обладает потенциальной и реальной полезностью.

Потенциальная полезность товара (услуги и т.п.) или способность какого-либо продукта труда удовлетворять индивидуальные конкретные потребности с учетом доступности по цене определяется двумя его неотъемлемыми характеристиками: качеством и ценой. Соотношение между ними, сложившееся в той или иной рыночной ситуации, дает возможность потенциальному потребителю решать принципиальный вопрос – нужен ли и доступен ли ему данный предлагаемый товар ?

Реальная полезность товара появляется в момент его приобретения потребителем (реализации продавцом), т.е. в результате обмена.

Предпосылками того, чтобы потенциально полезный товар стал реально полезным для покупателя служат:

- наличие у данного товара потенциальной полезности, соответствие его потребительских свойств существующим запросам, т.е. наличие внутреннего фактора, оказывающего воздействие на предварительный выбор покупателя;

- наличие у продавца достаточного количества потенциально полезного товара в нужном месте и в нужное время или внешние условия для реализации выбора.

Создание условий для реализации потенциальной полезности товара является важнейшей задачей коммерческой деятельности. Именно для этих целей и формируются соответствующие службы сбыта, накапливаются материальные запасы, создаются торгово-посреднические фирмы.

Основные разновидности коммерческой деятельности полностью отражают ее сущность. Во-первых, речь идет о снабжении предприятия необходимыми для него сырьем, материалами и изделиями. Работа, связанная с их закупками, включает следующие основные операции:

- планирование материальной потребности;

- организация приобретения ресурсов и доставка их на предприятие;

- регулирование размеров материальных запасов;

- организация и контроль потребления ресурсов на предприятии необходимо выполнять специальными подразделениями.

В типовых ситуациях им (подразделениям) присваиваются такие названия:

- отдел материально-технического снабжения (обеспечения); отдел производственной (производственно-технической и производственно-технологической комплектации);

- служба комплектования оборудованием строящихся объектов.

В современных условиях, когда в профессиональный лексикон коммерсанта входят все новые термины и понятия, в данной роли могут выступать подразделения по управлению материальными ресурсами и логистике . Служба закупок предприятия обычно занимается и вопросами получения необходимой коммерческой информации.

Необходимо выделить сбыт готовой продукции (услуг). Функцию сбыта выполняет специальная служба предприятия, которая организует формирование партий отгрузки, занимается продвижением товара на рынок, осуществляет поиск и оформление отношений с покупателями (клиентами). В современных условиях успех этой деятельности в большой степени зависит от профессионализма сбытового персонала и поэтому основной технологией работы службы сбыта становится маркетинг.

В отдельную категорию следует выделить торгово-посреднические операции на потребительском и промышленном (бизнес) рынке, имея в виду, прежде всего, оптовую и розничную торговлю . Участие посредника в процессе товародвижения во многих случаях является необходимым условием заключения сделки купли-продажи, так как обеспечивает более широкий доступ потребителей к товару. Более того, на потребительском рынке покупатель, почти всегда, может приобрести товар только через посредника (розничного торговца), так как фирмы-изготовители практически никогда не работают с физическими лицами.

Коммерческая деятельность всегда связана с выполнением операций по доведению материальных ресурсов от поставщиков до потребителей. К таким операциям относятся:

- у изготовителей – подготовка продукции к отправке, отгрузка, отпуск и ее документальное оформление;

- на складах посреднических и транспортных предприятий в процессе движения продукции – ее приемка, хранение, формирование комплектных партий, отгрузка;

- на складах предприятий-потребителей – приемка продукции по количеству и качеству, хранение, доведение приобретенных материалов до высокой степени технологической готовности к производственному потреблению, отпуск и доставка материалов к рабочим местам.

В целом все эти операции в зависимости от конкретной ситуации можно условно распределить на две категории – сбытовые и снабженческие. Сбытовые операции и процессы связаны с производством и поставкой продукции. Процесс производства продукции заканчивается сбытом продукции. Снабженческие операции связаны с производственным потреблением материальных ресурсов, получением материальных ресурсов и обеспечением ими предприятий производственной и непроизводственной сферы.